Erdmuthe Mouchet (photo Gilbert Bombenger, 28 janvier 2016)

Sehr geehrte Damen und Herren ! Ich freue mich hier zu sein und danke Ihnen für die Einladung, in diesem Haus meinen Vortrag halten zu dürfen.

Vor einigen Jahren zeigte Francis Gueth, der damalige Leiter der Colmarer Stadtbibliothek, uns, den Freunden der Bibliothek ein schmales Konvolut von Briefen, holte einen Brief heraus, hielt ihn hoch und sagte : „Schauen Sie doch, was für eine Handschrift !“. Es war ein Brief von Otto Dix, und es handelte sich um den Briefwechsel zwischen Dix und Robert Gall, dem Colmarer Maler. Ich war damals überrascht, und die anschließende Lektüre dieser Briefe weckte meine Neugierde in Bezug auf die näheren Umstände von Dix‘ Aufenthalt und dem Gefangenenlager, an dem ich jeden Tag vorbeifuhr. Es gab einen interessanten Artikel der Kunsthistorikerin und damaligen Kuratorin des Unterlinden-Museums Sylvie Lecoq-Ramond über Dix und einige in Colmar entstandene Werke, im Besonderen natürlich über den Gefangenen-Altar, aber kaum historische Fakten. So machte ich mich auf die Suche in den Archiven der Stadt, des Départements, fragte bei Historikern nach, schrieb an das Dix-Archiv in Bevaix und sah mich im Militär-Archiv in Vincennes bei Paris um. Es entstand daraus ein Puzzle, das ich Ihnen heute vorstellen werde. Vervollständigt wurde es durch Zeugenberichte von noch lebenden Personen, die damals Dix begegnet waren.

Ich möchte im Übrigen an dieser Stelle allen Personen und Institutionen danken, die mir in irgendeiner Weise behilflich gewesen sind.

Beginnen möchte ich mit zwei Dokumenten aus der Colmarer Zeit und Ihnen damit sozusagen Otto Dix vorstellen. Das erste ist dieses kleine Aquarell, das in einem von Lager- und Malerkollegen zusammen-gestellten Erinnerungsheft zu finden ist. Dix charakterisiert sich durch drei Symbole. Das Auge : er beobachtet, bevor er schafft, er dringt in die Realität ein. Seine Devise war : „Trau deinen Augen !“ Der Kunstkritiker José Pierre sprach 1972 von dem durchdringenden Scharfblick, der jede Illusion entlarvt ; der Pinsel : sein Werkzeug. Ein Maler spricht nicht, er zeichnet oder er malt. Dix weigerte sich, seine Bilder zu interpretieren ; die Signatur : er signiert das, was er geschaffen hat, ob es gefällt oder nicht, auch wenn er sich damit in Gefahr bringt. Das Ganze ist ein kleines „Kunststück“ voller Leichtigkeit, Lebensfreude und Selbstvertrauen.

Otto Dix : Aquarell ohne Titel (Aquarelle sans titre) / Otto-Dix-Stiftung

Das zweite Dokument ist sein Lebenslauf. Er liegt dem schon erwähnten Briefwechsel in der Colmarer Bibliothek bei. Er wurde 1945 im Lager für die französischen Militärbehörden verfasst, die die Gesinnungen der Gefangenen überprüften. Ich zitiere :

„ Ich bin geboren am 2. Dez. 1891 in Untermberg bei Gera.

Mein Vater war von Beruf Former.

Besuchte Volksschule in U.

Erlernte das Malerhandwerk.

Studium an der Kunstgewerbeschule und Kunstakademie Dresden.

Von 1914 – 1918 im Felde.

Nach dem Krieg wurde ich bekannt durch meinen Zyklus von 50 Radierungen die (den Krieg) die Schrecken des Krieges als Thema hatten

Außerdem durch einige große Gemälde den Krieg betreffend.

Von den Nazis wurde ich schon vor 33 wegen dieser Arbeiten heftig bekämpft.

Im Jahr 1926 wurde ich zum Professor ernannt und als Lehrer an die Akademie der bildenden Künste in Dresden berufen.

Über meine Kriegsradierungen schrieb u.a.Henry Barbüsse ein Vorwort.

Ich war im Präsidium der Deutsch-französischen Gesellschaft.

1933 wurde ich durch die Nazis sofort meines Amtes enthoben.

Wiederholte Haussuchungen durch die Gestapo.

Ich verließ Ende 1933 Dresden und wohne seitdem am Bodensee.

Während der ganzen Nazizeit war es mir verboten auszustellen oder meine Arbeiten in öffentlichen Geschäften zu verkaufen

Meine Bilder besonders mein großes Gemälde der Krieg waren Hauptstück in der großen (Ausstell) Naziausstellung „Entartete Kunst“.

Durch die Presse wurde ich dauernd diffamiert und als abschreckendes Beispiel hingestellt

Meine Entlassung in Dresden erfolgte wie es in dem Schriftstück hieß: „weil ich den Wehrwillen des deutschen Volkes schädige“

Ich war der erste Kunstprofessor Deutschland(s) der entlassen wurde und stand auf der sog. schwarzen Liste.

1939 wurde ich als ich in Dresden arbeitete wegen Verdachts der Teilnahme an dem Hitler-Attentat im

Münchner Bierkeller (verhaftet) durch die Gestapo verhaftet und eingesperrt(.)

Meine Arbeiten aus dem Atelier fort geschleppt und zum Teil vernichtet(.) Nach

gemeinen 3tägigen Verhören wurde ich wieder entlassen aber für einen (?) Monat

unter Aufsicht der Gestapo gestellt.

Seit 1933 waren alle meine Bilder die (ich) in deutschem Museumsbesitz waren entfernt und der größte Teil vernichtet(,)

der Rest im Jahr 1939 in Basel versteigert. --- Da meine Kriegsbilder und Radierungen durch

die Pazifisten gezeigt wurden(,) ich außerdem durch meine Kunst Beziehung zum

Ausland hatte diente dieses den Nazis auch als Grund mich dauernd zu verfolgen

und zu verdächtigen. Auch in Hemmenhofen hörten die Haussuchungen der Gestapo nicht auf.

1937 Ausstellung in meiner Heimatstadt Gera(.) die Bilder wurden einen Tag nach Eröffnung der Ausstellung abgehängt.

Beim Versuch des Kölner Kunstvereins Bilder von mir zu verkaufen wurde der Leiter des Kunstvereins Dr.

Peters sofort entlassen(,) und es wurde strengstens verboten wieder den Versuch u unternehmen Arbeiten von Dix zu verkaufen.

(Lebenslauf, Bleistift 1945. Das Original liegt in der Stadtbibliothek Colmar)

Sie sehen hier zwei Zeichnungen von Robert Gall : „Colmar, Carrefour route de Strasbourg le 2 février 1945“. Der zweite Februar 1945 war der Tag der Befreiung Colmars, und noch dramatischer „Maison Rouge“ , einer der letzten Kämpfe in der „Poche de Colmar“, der, wörtlich „Tasche von Colmar“, d.h. die Gegend um die Stadt Colmar herum, in der bis zum 9. Februar heftig gekämpft wurde.

Robert Gall : Colmar, Carrefour rte de Strasbourg le 2 février 194

/ Dessin, Bibliothèque des Dominicains Colmar

Robert Gall : « Maison Rouge »

/ Dessin, Bibliothèque des Dominicains Colmar

Lassen Sie mich an dieser Stelle Robert Gall vorstellen : 1904 in Colmar geboren, er besuchte die Kunsthochschulen (École d’Art Décoratifs) in Strassburg und Paris und spezialisierte sich in einem Pariser Atelier auf religiöse Kunst. Zurück im Elsass wurde er der Vertreter der modernen, zum Symbolismus tendierenden religiösen Kunst im Elsass. Er arbeitete in Kirchen und machte Wandmalereien und Glasfenster. Diese Zeichnungen entstanden im Auftrag des Generals Schlesser, um die Kriegshandlungen und –zerstörungen in der Colmarer Gegend zu dokumentieren : „Le Calvaire de la Victoire en Alsace après la tempête“, (Das Martyrium des Sieges im Elsass nach dem Sturm), so der emphatische Titel des Bandes mit den 28 Zeichnungen.

Photographie de Robert Gall / Archive Biellmann-Gall |

« Le Calvaire de la Victoire en Alsace après la tempête » 1945 / Dessins, Bibliothèque des Dominicains Colmar |

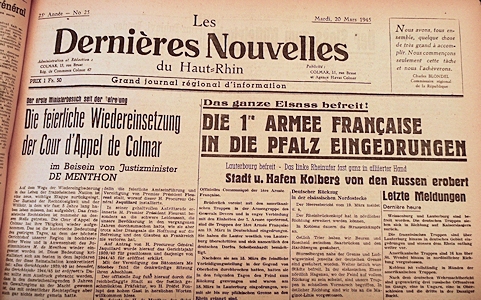

Am 9. Februar war also der Krieg in Colmar und Umgebung zu Ende, nicht aber im ganzen Elsass : die zweisprachigen Dernières Nouvelles du Haut-Rhin geben am 20. März die Befreiung des ganzen Elsass bekannt (ich zitiere) :

„Das ganze Elsass befreit ! Die 1ere Armée Française in die Pfalz ein gedrungen. Lauterbourg befreit. Das linke Rheinufer fast ganz in alliierter Hand.“

Dernières Nouvelles du Haut-Rhin 20 mars 1945

/ Bibliothèque des Dominicains Colmar

Ab diesem Tag bis zum Ende des Krieges ging die französische 1. Armee in der Rheinebene vor. In den deutschen Truppen kämpften auch Männer des Volkssturms, dieses „letzten, militärischen, meist schlecht bewaffneten und kaum ausgebildeten Aufgebotes zur Unterstützung der deutschen Streitkräfte bei der Verteidigung des Reichsgebietes, zwischen 16 und 60 Jahren“.

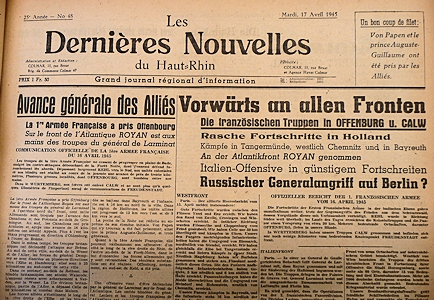

Dernières Nouvelles du Haut-Rhin 17 mars 1945

/ Bibliothèque des Dominicains Colmar

In einer solchen Truppe war auch Otto Dix. Am 15. März eingezogen lag er in Wintersdorf bei Rastatt. In seinen kurzen Mitteilungen an seine Familie klagte er vor allem über Hunger und schlechte Kleidung, schrieb aber auch am 3. April mit einem Anflug von Humor „Ich bin vorläufig noch gesund und munter“.

Die Front verschob sich dann nach Süden und in Richtung Schwarzwald : so sprechen die DN du Haut-Rhin am 17. und 18. April von Vorstößen im Rheintal und nach Horb und Freudenstadt. Dort machte die französische Armee in diesen Tagen 1.800 Gefangene. Einer von ihnen war Otto Dix, der einige Wochen später seiner Familie berichtet : „Liebe Leute, Ihr habt wohl schon gehört, dass ich seit dem 18. April in französischer Gefangenschaft bin“. Ob er direkt nach Colmar verbracht worden war, oder noch woandershin, warum er nicht in ein anderes, näher gelegenes Lager wie etwa Brumath oder Mutzig bei Strassburg verbracht worden war, ist nicht bekannt.

Dernières Nouvelles du Haut-Rhin 17 avril 1945

/ Bibliothèque des Dominicains Colmar

Logelbach, vor den Toren von Colmar gelegen, war seit dem 18. Jahrhundert und bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts ein bedeutender Standort der Textilindustrie mit den Traditionsnamen Haussmann und Hertzog. Logelbach, das ist heute ein Vorort von Colmar mit Kommerz, einem kleinen Zentrum, dem Logelbach-Kanal, der ersten Betonkirche Frankreichs und einem großen Verwaltungsgebäude. Dieses ist im Grundriss genauso groß wie das ursprüngliche Industrie-Gebäude der Firma Haussmann, hat aber nur 3 Stockwerke. Das ursprüngliche, imposante Haussmann-Gebäude für Spinnerei und Weberei umfasste 5 Stockwerke und die weitläufigen Bodenräume, hier eine Fotografie von etwa 1900.

Usine Haussmann vers 1900 (Textilunternehmen Haussmann um 1900)

Gravure, Cabinet des Estampes, Bibliothèque des Dominicains Colmar

Es war im Jahre 1822 von der Firma Haussmann errichtet worden und enthielt „einen ganzen Eichenwald“, d.h. die gesamte Inneneinrichtung bestand aus Eichenholz. Hier noch einmal dasselbe Gebäude in einer Luftaufnahme am Tag nach dem Brand 1961.

Usine Haussmann après l’incendie 1961 (Haussmann nach Brand 1961)

/ Photographie, documents remis

Dies also war das Gebäude, das die Militärverwaltung für die Unterbringung der Gefangenen gewählt hatte. Im Vordergrund die Straße mit dem Mäuerchen und den Eingangstoren, die heute noch bestehen, hinter dem Gebäude ein Sportgelände. Auf diesem Foto sehen Sie dasselbe Gebäude im Sommer 1945. Im Vordergrund steht ein französischer Wachmann, im Hintergrund Gefangene und das Gebäude.

Photo du camp des prisonniers, 1945

avec André Schillinger / Collection A. Schillinger

Die Kriegsgefangenenlager hießen offiziell „Camp/dépôt de prisonniers de guerre de l’Axe“, d.h. Kriegsgefangenenlager der Achsenmächte. Es gab also auch österreichische, ungarische und italienische Gefangene. Diese Lager unterstanden der Militärverwaltung. Im Elsass, der 10. Militärregion, gab es 5 Lager : Nr. 101 Strasbourg-Mutzig, 102 Colmar-Logelbach, 103 Brumath, 104 Mulhouse-Saint Louis und 105 Strasbourg. Frankreich hatte am Ende dieses Krieges einen enormen Bedarf an Arbeitskräften. Die Regierung dekretierte deshalb in einer Note vom 7. August 1945 :

„Das Ziel, das wir mit Hilfe der Gefangenen-Arbeitskräfte erreichen müssen, ist ein Maximum an Arbeitsleistung für Frankreich durch ein Maximum an Personen“. Dazu müssten „die Kriegsgefangenen durch ausreichende Ernährung, Kleidung, Unterkunft und Schlafmöglichkeit, Hygiene und Pflege zur Arbeit befähigt werden“, und dazu durch „eine Disziplin ohne Schikanen noch Brutalität“ geführt werden.

Nach einer Mitteilung vom 17. Juli 1945 betrug die Anzahl der Kriegsgefangenen 543.000. Der französische Staat rechnete mit einer weiteren halben Million für August des Jahres durch, wie es hieß, „Lieferungen“ aus den USA, und noch nicht genug: Im Juli 1946 sollten die Regionen mit jeweils 100.000 Kriegsgefangenen versehen sein, um den Bedarf an Arbeitskräften in Industrie, Landwirtschaft, Handwerk sowie im Militärbereich zu decken. Diese Zahlen erwiesen sich jedoch schnell als illusorisch.

Am 1. September 1945 betrug die Gesamtzahl der Gefangenen Im Elsass 37.480, und mehr sollten es nicht werden. Dies war die höchste erreichte Anzahl. Woher rührte dieser gewaltige Unterschied zwischen der Vorhersage und der Realität?

Zum Einen hatten sich die USA geweigert, Gefangene zu „liefern“, da sie nicht das notwendige Lebensniveau gewährleistet sahen. Zum Anderen aus folgendem Grund, ich zitiere aus einem Brief des französischen Roten Kreuzes an den Präsidenten Frankreichs :

„Von 200.000 Männern sind nur ein Drittel arbeitsfähig. Die Gründe dafür sind Krankheit, Schwäche, schwere Unterernährung. Sie würden die Härten des Winters nicht überstehen“.

Hinzuzufügen ist, dass politisch unzuverlässige Gefangene nicht in Unternehmen geschickt wurden aus Sorge vor der Verbreitung der noch schwelenden Nazi-Ideologie. Ein anderer Brief schließlich hob hervor, dass die Essensration, die pro Person festgelegt war und „nach Möglichkeit“ ausgeliefert würde, eine Hungerration sei. Der Schreiber der Mitteilung empfahl, was für uns heute amüsant klingt, an die deutschen Kriegsgefangenen statt der teuren und seltenen Kartoffeln doch die in Frankreich reichlich vorhandenen Gerstengraupen auszugeben, die von den Deutschen sehr geschätzt würden.

Auf die 5 Lager im Elsass bezogen, bedeutete diese Zahl von etwa 38.500 Gefangenen ca. 7.500 Gefangene pro Lager. Ab den Monaten März/April 1945 füllte sich also das Gebäude in Colmar/Logelbach. Bei 5 Stockwerken war mit 1.500 Mann pro Etage zu rechnen ! Eine enorme Anzahl. Die arbeitsfähigen Männer wurden in die Unternehmen der Umgebung geschickt, die durch eigens dafür eingerichtete Ämter Arbeitskräfte anfordern konnten. Darüber hinaus gab es in Orten der Umgebung kleine Außenlager mit unter 100 Männern wie etwa in Wintzenheim, Ribeauvillé, Sigolsheim u.a. So sprach Otto Dix in einem seiner Briefe von einem Bekannten, der in Ostheim stationiert war.

Die Lebensbedingungen waren schwer : Keine Betten, keine Decken und keine Heizung, die Gefangenen schliefen auf dem Eichenholzboden. Die hygienischen Umstände waren mit Sicherheit katastrophal, denn das Gebäude war nicht auf so viele Menschen eingerichtet. Das Schlimmste jedoch war, nach der Aussage des Lagerarztes und Mitgefangenen Dr. Lambert Heussen, der Hunger : „Wir verloren 4 - 5 Häftlinge pro Tag“. An dieser Stelle ist an eine Szene zu erinnern, die Dix Fritz Loeffler gegenüber so geschildert hatte : ein Gefangener hatte einem anderen Brot gestohlen. Er wurde von seinen Kameraden durch ein Spießruten-laufen bestraft, d.h. beim Abendappell musste ihm jeder Gefangene die Hand geben, bis er blutüberströmt zusammenbrach. Diese Szene hatte ihn, Dix, zu dem Gemälde Ecce Homo II mit Selbstbildnis hinter Stacheldraht 1948 inspiriert. Die Situation besserte sich erst, nachdem durch eine von Dix angefertigte Zeichnung, die an das Internationale Rote Kreuz in Genf geschickt worden war, dieses das Lager mit Nahrung versorgte. Die Zeichnung gilt als verloren.

Der Lagerleiter und Kommandant war der Offizier Aloyse Ruff, im zivilen Leben Volksschullehrer in Colmar.

Sie sehen hier Otto Dix umgeben von den beiden Männern, die seinen Colmarer Aufenthalt maßgeblich beeinflusst haben : Dix mit Robert Gall in Hemmenhofen und Aloyse Ruff, von dem wir leider kein Foto besitzen. Dix soll ein Porträt von ihm gemacht haben. Dies wurde mir von einem Bekannten gesagt, der es in Strassburg gesehen hatte. Es wurde dort von Privat zum Verkauf angeboten. Der Bekannte hatte es nicht gekauft und den Namen der Verkäufer vergessen.

Robert Gall (à droite) en compagnie de Otto Dix à Hemmenhofen, Pâques 1957 / Archive Biellmann-Gall |

Aloyse Ruff ° 1908 Buethwiller + 1982 Colmar |

Otto Dix kam also im April 1945 in das Lager. Wie er später seiner Familie berichtete, arbeitete er zuerst für 5 Wochen in einem Kartoffelschälkommando. Anschließend wurde er – ich zitiere :

„zum Minensuchkommando abgestellt, wo ich aber sofort beim Kommandeur vorstellig wurde und seitdem male“, so erzählte er nachträglich, am 4. September, seiner Familie. Ein Zeuge berichtete, dass der Lagerleiter anhand der Propyläen-Kunstgeschichte die Identität des Kriegs-gefangenen Dix überprüfte und dann schnell reagierte. Dr. Heussen, der schon erwähnte Lagerarzt, schrieb : „Der Lagerleiter erkannte sofort seine Chancen“. Er versetzte Dix in die Künstlergruppe, bzw. er gründete mit ihm eine solche und stellte ihr einen Raum zur Verfügung. Einige Namen dieser Künstlergruppe sind überliefert : Peter Jakob Schober (Stuttgart), Otto Luick (Ludwigsburg), Cziráki Lajos (Györ/Ungarn), der Graphiker W. Schick und der Bildhauer Hermann Berges (Wesel).

Otto Dix zeichnete diese Sicht aus dem Gefangenengebäude nach Westen auf die Kirche mit dem charakteristischen Turm, den Ort Logelbach und die Vogesen im Hintergrund.

OD : Lager in Logelbach 1945 (Le camp des prisonniers à Colmar/Logelbach) / Dessin non localisé

Die gleiche Sicht finden wir später im Triptychon wie auch auf diesem vor ein paar Tagen entstandenen Foto.

Der Lagerleiter gab der Gruppe einen ersten Auftrag, nämlich 12 großformatige De Gaulle-Bilder anzufertigen, die zu Wahlzwecken dienen sollten. Diese Bilder sind verschollen und der Kommandant ging noch weiter. Ich zitiere aus dem ersten Brief von Dix :

„...geht mir gut, ich male und darf in Zivil in die Stadt. Mit dem Maler Schober nahm ich zusammen ein Atelier“ (Brief vom 15. Juni).

Peter Jakob Schober :

Der große Auftrag (La grande commande) / Zeichnung, Otto-Dix-Stiftung

Was war geschehen ? Geneviève Biellmann-Gall, die älteste Tochter des schon genannten Malers Robert Gall, berichtete, der Kommandant sei zu ihrem Vater gekommen, um mit ihm darüber zu beraten, wie Dix zu helfen sei. Er, Gall, habe zwei Gefangene angefordert, und Dix und Schober seien als Gärtner zu ihm geschickt worden. Gall stellte ihnen sein Atelier zur Verfügung und nicht nur das Atelier, er lud sie zum Mittagessen ein, wozu Frau Biellmann anmerkte, dass ihre Mittagstafel nicht mit der der späteren Kunden zu vergleichen war. Sie waren eine 5-köpfige Familie und lebten bescheiden mit dem Einkommen, das die zu der Zeit wahrscheinlich wenigen Aufträge Galls einbrachten. Zwischen den beiden Männern begann damit eine lebenslange Freundschaft.

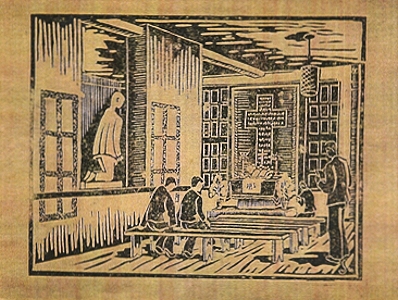

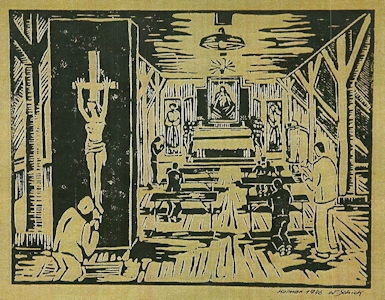

Anfang Juni etwa beauftragte der Kommandant seinen berühmten Gefangenen damit, einen Altar für die katholische Gefangenenkapelle zu malen. Im Dachgeschoss des großen Gebäudes waren eine evangelische und eine katholische Kapelle eingerichtet worden.

Chapelle protestante, xylogravure signé WS 46 (Evangelische Kapelle, Holzschnitt signiert WS 46) / Musée Unterlinden |

Chapelle catholique, photographie anonyme, 1946 (katholische Kapelle, Fotografie anonym) / Musée Unterlinden |

Es gab übrigens auch zwei Geistliche, deren Namen von Hermann Berges in seinem Erinnerungsbericht überliefert wurden : der evangelische Pfarrer Manfred Stohrer aus Sigmaringen, und der katholische Pater Adalgar Kraft aus dem Kloster Beuron.

Dix nahm den Auftrag an, einen Altar für die Gefangenenkapelle zu malen. Der Kunsthistoriker Hans Wille hebt dieses als „beachtliches Geschehnis“ hervor. Er schreibt :

„Wir befinden uns an einem geschichtlichen Wendepunkt par excellence. Eine brutale, atheistische und kunstfeindliche Weltanschauung, die vermutlich noch viele Anhänger unter den Gefangenen besaß, war soeben überwunden worden. Der Künstler stand in der vordersten Reihe der (zuvor) als entartet gebrandmarkten Künstler. Er hatte zuvor zwar Bilder religiösen Inhalts gemalt, aber keins mit einer genauen liturgischen Zweckbestimmung, vollends keinen Altar für die katholische Kirche(…) Hier nun schuf er einen nach klassischen Regeln gearbeiteten Dreiflügelaltar…“.

Und Hans Wille fragte, welche Motive Dix bewogen haben mögen, den Auftrag anzunehmen : Gefälligkeit, der Wunsch, auf andere Menschen einzuwirken, Lebensbilanz ? Hatte er aber überhaupt eine andere Wahl und die Zeit zur Reflexion ? Und welche Rolle spielte hierbei Robert Gall, der Maler der „Art Sacré“? War es nicht vielleicht seine Idee ? Es war mit großer Sicherheit er, der Dix zum Isenheimer Altar geführt hatte.

Otto Dix machte sich an die Arbeit und berichtete in seinen Briefen mehrmals von den Fortschritten, immer unterstreichend, dass es um einen Altar für die Gefangenen ging, so am 25. Juli: „Der Altar für die Gefangenen (…) ist nun bald fertig, in der Mitte die Madonna, links Paulus, rechts Petrus als Schutzheilige der Gefangenen in Ketten, als Landschaft Berge, Gefangenenlager“.

OD : La Madone aux barbelés 1945 (Die Madonna vor Stacheldraht und Trümmern 1945)

/ Kirche Maria Frieden Berlin-Mariendorf

Hier also dieses Triptychon, genannt „Die Madonna vor Stacheldraht“. Im Unterlinden-Museum existieren einige Skizzen für die Figur des Paulus und eine Studie des gesamten Bildes. Wir sehen im Mittelteil Maria in einen prachtvollen dunkelblauen Mantel gehüllt, das Jesuskind in den Händen haltend. Dieses macht mit der rechten Hand das Segenszeichen und es hält in der linken die Erdkugel. Marias Gesicht ist ernst und zart zugleich. Mit der Haltung des Kopfes erinnert diese Maria an die Darstellungen von Schongauer (Die Maria im Rosenhaag) und Grünewald (Isenheimer Altar). Dix hatte, wie schon erwähnt, den Isenheimer Altar gesehen und sprach mit großer Bewunderung davon.

Schongauer - Dix - Grunewald

(Doc. Goerig-Hergott, Musée Unterlinden)

Die Seitentafeln zeigen links Paulus als Greis, der die Arme in Ketten zum Himmel hebt, hinter ihm Gefangene, unter denen auch Dix selbst zu erkennen ist. Die rechte Seitentafel zeigt Petrus als jungen Mann an den Füßen angekettet. Er hebt sein Gesicht zu dem Engel, der gekommen ist, um ihn zu befreien. Beide Szenen beziehen sich auf Berichte aus der Apostelgeschichte (Kap. 12, Paulus, und 16, Petrus). Den Hintergrund betreffend hatte sich Dix, wie schon erwähnt, konsequent dafür entschieden, die gegenwärtige Situation zu zeigen : wir sehen im Mittelteil Stacheldraht, die weiße Betonkirche von Logelbach und im Hintergrund die Vogesen.

Der Altar misst 1,11 m auf 1,64 m. Welch eine Arbeit, in wie kurzer Zeit ! Hans Wille hebt die „erstaunlich kurze Zeitspanne“ hervor, in der der Künstler dies Werk schuf, und er machte dafür die speziellen Lebensbedingungen des Gefangenenlebens verantwortlich. Bei seiner Einschätzung ging er noch von 4 - 5 Monaten, von Juni bis Oktober, aus. Es waren aber effektiv wohl nur 2 - 3 Monate, denn nach dem 4. August brechen die Nachrichten über diese Arbeit ab, und Dix spricht auch nicht mehr von dem Lagerleiter Aloyse Ruff, der ihn bis dahin mehrfach zu Ausflügen in die Vogesen mitgenommen hatte.

Tatsache ist, dass dieses, den Gefangenen zugedachte Triptychon niemals in der katholischen Kapelle aufgestellt wurde, sondern, wie Fritz Loeffler es formulierte, „andere Liebhaber“ fand. Wir wissen heute - und nach Auskunft von Dr. Heussen pfiffen es damals die Spatzen von den Dächern, dass sich der Kommandant des Kunstwerkes bemächtigt hatte, sozusagen als Vergütung für seine Dienste. Näheres ist über diese Transaktion nicht bekannt. Die Enttäuschung und den Zorn des Künstlers kann man sich leicht vorstellen.

Das Triptychon verschwand also 42 lange Jahre. Im Jahre 1987, d.h. nach dem Tod des früheren Lagerleiters Ruff, wurde es von seinen Nachkommen im Kunsthaus Lempertz in Köln zum Verkauf angeboten - sehr zum Leidwesen der Colmarer Bevölkerung ! Der Käufer, der Senat von Berlin, übergab es der katholischen Kirche Maria Frieden in Berlin-Mariendorf, wo es in einer Seitenkapelle als Pilgeraltar ausgestellt ist.

Otto Dix schuf danach ein zweites Altarbild, eine einfache Replik, die „Madonna von Colmar“. Dieses wurde 1945 tatsächlich in der Kapelle aufgestellt. Sie sehen hier auf dem Linolschnitt von W. Schick von 1946 das Bild. Rechts und links stehen ganz getrennt und unverbunden zwei Kohlezeichnungen von P. J. Schober, die Paulus und Petrus darstellen.

Chapelle Catholique

Im Sommer 1946 fand wiederum eine Transaktion statt. Hermann Berges, der Bildhauer, schreibt dazu (Erinnerungsbericht, enthalten in dem schon erwähnten Aufsatz von Hans Wille) :

„Im Sommer 1946 bekam ich von Pater Adalgar den Auftrag, eine Kopie der Dix-Madonna zu machen. Bei der Auflösung des Lagers sollte das Original verschwunden sein. (…) Nachdem ich die Fenster der Kapelle (Dachluken) mit farbigen Symbolen verdunkelt hatte, haben wir mein Machwerk (von Kopie möchte ich nicht sprechen) mit dem Original ausgetauscht. Schon im gleichen Sommer wanderte das Bild auf ganz dunklem Weg nach Beuron. Erst viel später hat Otto Dix durch Pater Adalgar von unserem Husarenstück erfahren“.

/ Kunstarchiv der Erzabtei St. Martin in Beuron

Diese Madonna ist übrigens in der Colmarer Ausstellung zu sehen. Otto Dix hat beide Werke nie mehr gesehen.

Die Freundschaft zwischen ihm und Gall war durch dieses Ereignis jedoch nicht beeinträchtigt. Gall nahm Dix mit in die Vogesen, wo er ein Haus besaß, oder auch zu Arbeiten in Kirchen - per Motorrad, wie mir Geneviève Biellmann-Gall sagte. Sie arbeiteten gemeinsam an Landschaftstudien oder auch Bestandsaufnahmen wie in diesem vom Krieg fast völlig zerstörten Dorf Ammerschwihr.

Gall war aber auch in anderen Angelegenheiten bemüht, dem Freund die Gefangenschaft zu erleichtern : Der Briefwechsel lief über ihn, er fuhr nach Zürich, um dort Freunde aufzusuchen, Farben und Tabak zu kaufen, kurz, er war ein treuer und zuverlässiger Freund, was Dix sehr schätzte und anerkannte. Gall seinerseits bewunderte Otto Dix unendlich. In ihren Auffassungen trafen sie sich bei der Beobachtung und bei Studien in der Natur, wichen aber in Bezug auf ihr Verhältnis zu Glauben und Religion voneinander ab. Während Dix seine Bilder für sich sprechen ließ, stellte Gall die seinen in den Dienst seines christlichen Glaubens.

Aber es gab auch andere Interessenten, Kunden, wie etwa das Ehepaar Dumoulin aus Logelbach. Sie luden Dix ein, den Tag bei ihnen zu verbringen, vom Frühstück bis zum Abend mit köstlichen friedens-mäßigen Speisen, Getränken und Rauchwaren, wie Dix in seinen Briefen berichtet.

OD : Portrait de Germain Dumoulin, 1945 (Porträt Germain Dumoulin) / Otto Dix Stiftung, Vaduz |

OD : Portrait de Madeleine Dumoulin, 1945 (Porträt Madeleine Dumoulin) / Otto Dix Stiftung, Vaduz |

Dafür, auch das unterstreicht er, malte er für dieses Ehepaar 5 Bilder : Zwei Porträts, eine Vogesenlandschaft, ein Ecce Homo, eventuell war diese zarte, introvertiert wirkende Jesusdarstellung für sie gedacht, und ein kleines Blumenstück.

OD : Intérieur avec Ecce Homo, 1945 / Otto-Dix- Archiv Bevaix |

OD : Ecce Homo, 1945 / Collection particulière |

Dix arbeitete unglaublich viel. Frédérique Goerig-Hergott, die Kuratorin des Unterlinden-Museums für die zeitgenössische Kunst, hat eine beeindruckende Anzahl von in Colmar entstandenen Gemälden und Zeichnungen gefunden bzw. deren Existenz festgestellt. So berichtete Dr. Heussen, dass der Maler ihm wie auch anderen Personen im Lager anbot, ihnen ein Bild zu malen. Heussen wählte als Thema „Christus als Arzt“, ich zitiere :

„Alles andere wollte ich ihm,…, selbst überlassen. Er ging einige Tage nachdenklich, die Hände auf dem Rücken, durchs Lager und bald darauf war in seinem Geiste das Bild schon geplant. Ich gab ihm ein weißes Leinenbetttuch, Farbe hatte er noch von den Malereien, die er im Sommer getätigt hatte, genug. So entstand, als Selbstbildnis, das Kunstwerk.“

OD : Le Christ guérissant un aveugle, 1945 (Die Heilung des Blinden - Christus als Arzt)

/ Kunstsammlung, Gera

Bei seiner Befreiung trug Heussen diesen Schatz um den Bauch gewickelt sicher nach Hause. Das Gemälde befindet sich heute in Gera. Hier ein Foto des Arztes und eines seiner beiden Töchter den Damen Todt und Janik, vor dem Eingangstor zum heutigen Quai 140, dem Ort des früheren Lagers.

Dr. Lambert Heussen / Photo, Archive Heussen |

Le quai 140 en 2012 / Photo, Archive Mouchet |

Dieses erschütternde Porträt eines hungernden, elenden Menschen stellt den Malerkollegen Otto Luick dar. Dix schenkte es mit einer Widmung dem Lagerarzt Dr. Wippern. Es befindet sich heute im Unterlinden-Museum. Luick war tatsächlich dem Tode nahe gewesen, wurde dann aber von der Familie des Colmarer Malers Fleckinger gepflegt. Die Kontakte zwischen den beiden Familien Luick und Fleckinger haben sich noch lange fortgesetzt.

OD : Portrait d'un prisonnier de guerre (Otto Luick), 1945

/ Musée Unterlinden

Wie ging es also Dix in diesen Monaten der Gefangenschaft ? Lassen wir ihn selbst zu Wort kommen :

„Es ist das herrlichste Wetter, wie schön muss es jetzt am See sein. Trotzdem es mir hier nicht schlecht geht - ich möchte nun endlich wieder mal nach Hause, man kriegt das Gefangenenleben mal satt( am 21. September)“

Dix hatte Heimweh, das Leben in Unfreiheit machte ihn unglücklich. Der Arzt Dr. Heussen beschrieb den Künstler als diskret und lakonisch. Einige Personen, die ihm damals begegnet sind, haben ihn so wahrgenommen : Geneviève Biellmann-Gall, die Tochter von Robert Gall - sie war damals 14 Jahre alt - beschrieb ihn als „kultiviert aber nicht mondän“. Er habe auf sie alt gewirkt. Der Pastor i. R. Jacques Bäuerlé, junger Student damals, sagte von ihm :

„Dix erschien verschlossen und verbittert, sprach aber von seinem Plan, ein Altarbild in der Art des Isenheimer Altars zu malen“;

und Frau Paule Ossola, die ihn als Kind im Garten von Galls erlebte, erinnert sich an eine recht große, magere und furchtbar traurige Person, und sie wiederholte :„Ich erinnere mich an das Gesicht des Mannes mit einem Blick von abgrundtiefer Traurigkeit“. Sie hat erst sehr viel später erfahren, wer diese Person gewesen war. Dr. Heussen charakterisierte den Maler im Lager als diskret und lakonisch.

Im Herbst wurden die Lebensumstände in dem riesigen, unwirtlichen Industriegebäude immer schwieriger. Dix hatte gesundheitliche Probleme, Es war kalt, die Befreiung schien wieder in die Ferne zu rücken, die Stimmung sank auf einen Tiefpunkt. Im November zog die Künstlergruppe in ein anderes Quartier, eine Kaserne in der Stadt Colmar um, und Dix war nicht dabei. Es herrschte sogar beim Wachpersonal Unklarheit über seinen Aufenthaltsort.

Peter Jakob Schober : Die Maler ziehen um (Les peintres déménagent)

/ Otto-Dix-Stiftung

Dann stellte sich heraus, dass er die Erlaubnis erhalten hatte, einer Einladung des Autofabrikanten Maurice/Moritz Dürr zu folgen und zu ihm und seiner Familie nach Colmar zu ziehen, offiziell als Autolackierer, denn er hatte weiterhin den Status eines Gefangenen. Dort verbrachte er die Monate Dezember und Januar und feierte Weihnachten mit ihnen. Voller Dankbarkeit sprach er in seinen Briefen von diesem Aufenthalt,* der ihm einen Vorgeschmack auf die Freiheit gab. Er malte zwei Porträts des Sohnes Paul André Durr und arbeitete auch an religiösen Themen.

OD : Portrait de Paul André Durr (chemise ouverte) 1945 / Non localisé

Im Januar 1946 konnte er seiner Familie mitteilen, dass die Freilassung in greifbare Nähe rückte. Im Februar war es soweit. Mit vielen seiner Leidensgenossen wurde Otto Dix entlassen.

Dieses Bild, 1947 gemalt, zeigt Dix als Kriegsgefangenen. Es drückt die Einsamkeit und das Leiden aus, das der Künstler in seiner Gefangenschaft empfunden hatte, das Gefühl, kein freier Mensch zu sein. Er malte sich vor Stacheldraht, der seinen Kopf wie Dornen umgibt.

OD : Selbstbildnis als Kriegsgefangener 1947

/ Kunstmuseum Stuttgart

Die Fotografie dagegen zeigt die Ehepaare Dix und Gall, eine Freundschaft also, die aus dieser Gefangenschaft hervorgegangen war.

Hemmenhofen, Dix‘ und Galls / Archiv Biellmann

Das Gefangenenlager Colmar/Logelbach ist am 1. Oktober 1947 endgültig geschlossen worden.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Erdmuthe Mouchet

Copyright SHW 2016 - Webmaster Guy Frank