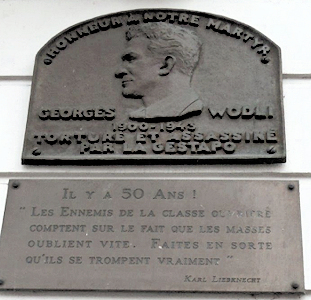

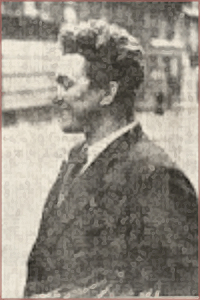

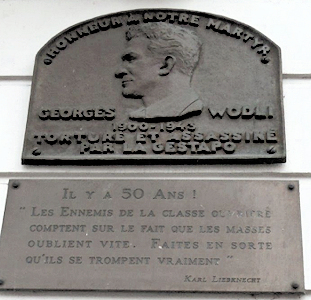

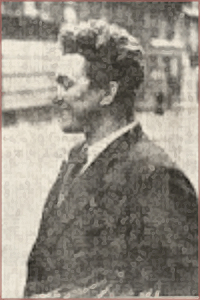

Né le 15 juillet 1900 à Schweighouse-sur-Moder (Bas-Rhin),

exécuté par pendaison le 1er (ou le 2) avril 1943 à Strasbourg (Bas-Rhin) ;

ouvrier ajusteur ; secrétaire de l’Union des syndicats CGTU de cheminots

d’Alsace et de Lorraine, membre du comité central du PCF ; résistant.

|

|

|

Deuxième fils d’un ouvrier d’équipe des chemins de fer

d’Alsace-Lorraine, ancien apprenti cordonnier, lui-même fils de cheminot,

Georges Wodli resta dans son village natal jusqu’en 1904. La famille, avec ses

cinq garçons, résida ensuite à Soufflenheim, puis à Haguenau. Georges Wodli

suivit une formation d’apprenti ajusteur aux ateliers du matériel de Bischheim.

Ayant obtenu son brevet de compagnon, il fut incorporé en 1918 dans l’aéronavale

allemande durant les derniers mois de la Première Guerre mondiale. Affecté à

Kiel (Allemagne), il participa aux mutineries de la Flotte et à la

fraternisation des marins avec le prolétariat révolutionnaire. Il adhéra au

Parti socialiste allemand. Rentré en Alsace devenue française, il reprit sa

place aux ateliers de Bischheim du nouveau réseau d’Alsace et de Lorraine.

Une fois accompli son service militaire dans la marine à

Toulon de 1920 à 1922, Georges Wodli s’installa à Paris comme ouvrier ajusteur,

travaillant successivement chez Renault, Forman puis Hispano-Suiza. De retour en

décembre 1925 en Alsace, marié à Salomé Felten, née le 12 octobre 1903 à

Bischheim, morte à Hoehnheim (Bas-Rhin) le 2 mai 2000, il s’installa à

Schiltigheim et reprit son ancien emploi aux ateliers de Bischheim.

Adhérent depuis juillet 1920 du Parti socialiste, Georges

Wodli avait rallié la Section française de l’Internationale communiste (SFIC)

après son service militaire. Il resta au Parti communiste (PC) après la scission

alsacienne de juillet 1929 et entra en octobre 1930 au bureau de la Région

d’Alsace-Lorraine du PC, un bureau spécial aux pouvoirs étendus. Il fit, cette

année-là, un voyage en URSS où il rédigea une autobiographie en allemand le 22

janvier 1932. L’année suivante la commission des cadres note dans son dossier «

Bon. À suivre pour l’EL [l’École léniniste de Moscou] » ; finalement sa

candidature ne fut pas retenue en raison de son âge. Il militait également à la

Fédération CGTU des cheminots, et devint en avril 1930 secrétaire administratif

permanent de l’Union des syndicats de cheminots d’Alsace et de Lorraine en

remplacement de Lorenz, décédé, puis entra en 1934 au bureau fédéral. Il fut

l’un des quatre délégués de l’Union CGTU à la commission créée le 9 décembre

1934, qui aboutit le 26 mai 1935 à la fusion de l’Union des syndicats CGTU de

cheminots d’Alsace et de Lorraine, de la Fédération des syndicats

professionnels, de l’Union CGT, du Syndicat des échelles 5 à 10. Il fut élu au

bureau de la commission exécutive avec le titre de secrétaire administratif. Il

était alors le cinquième dans la hiérarchie syndicale du réseau.

Candidat communiste en 1932 aux élections législatives à

Molsheim, Georges Wodli n’avait rassemblé que 1.330 voix contre 10.891 en faveur

d’Henri Meck, candidat de l’Union populaire républicaine (le parti catholique

alsacien). Il fit partie de la délégation communiste lors de la première

entrevue avec la direction de la SFIO le 14 juillet 1934. S’étant présenté dans

la même circonscription aux élections législatives de 1936, il recueillit 2.658

voix, en seconde position derrière Henri Meck.

Georges Wodli fut élu membre du comité central du PCF en

1932 et réélu en 1936. L’année suivante, au congrès d’Arles, il n’était plus que

suppléant. En fait, depuis 1933, il se consacrait à l’aide à la résistance

communiste allemande, participant à l’édition de Die Rote Fahne et de Die

Deutsche Volkszeitung, journaux clandestins qu’il faisait parvenir en Allemagne

par la Suisse, animant des campagnes en faveur des militants allemands

antifascistes victimes des nazis, tels Ernst Thaelmann, Edgar André, Liselotte

Hermann et autres opposants au régime hitlérien. Il fut en 1935 l’un des

organisateurs des Olympiades ouvrières européennes de musique et de chant à

Strasbourg.

Mobilisé en 1939 comme affecté spécial aux ateliers de

Bischheim, puis muté au dépôt de Gretz-Armainvilliers (Seine-et-Marne) en

janvier 1940, Georges Wodli fut rappelé au dépôt du génie d’Épinal, puis affecté

à la 1ère Compagnie spéciale du génie, au camp de Saint-Benoît (Seine-et-Oise).

Renvoyé à Gretz au bout de six semaines, il fut arrêté le 30 avril sur son lieu

de travail. Interné dans divers camps à partir du 30 avril, il fut transféré à

Fort-Barraux à Roybon (Isère) d’où il s’évada le 2 septembre 1940 pour rejoindre

alors la région parisienne après de longues journées de marche. Il fut alors

condamné à dix ans de prison par défaut par le tribunal militaire de Lyon pour

désertion.

Refusant l’annexion de l’Alsace-Lorraine par le Reich,

devenu au printemps 1941, sous le pseudonyme de Jules, délégué interrégional du

comité central clandestin pour l’Alsace et la Lorraine, Georges Wodli s’attela à

la reconstitution du Parti communiste dans les trois départements placés sous

régime allemand, organisant le mouvement de résistance, notamment à partir des

centres cheminots de Basse-Yutz, Montigny-les-Metz, Sarreguemines, Bischheim,

Mulhouse, avec le relais de ses adjoints, Georges Mattern pour le Bas-Rhin et

Jean Burger, dirigeant l’important groupe Mario, dont Wodli était l’un des

fondateurs, en Moselle. Le sabotage de l’exploitation ferroviaire,

l’organisation de filières de passage entre les zones française et annexée,

l’aide à l’évasion des prisonniers français, soviétiques, polonais dans les

camps allemands installés en Alsace-Lorraine, la diffusion de tracts

constituèrent des formes privilégiées d’action des groupes qu’il dirigea.

Les cheminots communistes membres du Groupe Mario avaient

mis en place deux filières pour faire passer clandestinement la frontière vers

la France à leur camarade Georges Wodli. L’une par Hagondange où un membre du

groupe entrait en contact avec Louis Gutfried qui se chargeait de l’héberger

clandestinement au domicile d’un voisin. Louis Gutfried s’occupant ensuite du

passage clandestin de la frontière. L’autre filière, par Moyeuvre-Grande

(Lorraine annexée), était organisée autour des mineurs de fer qui le faisaient

passer clandestinement dans les wagonnets de la mine.

Georges Wodli, qui avait échappé à grande-peine à la police

le 21 septembre 1941 à Gretz, fut arrêté le lendemain à Orly, mais il aurait

réussi à persuader un inspecteur de police de le libérer.

Dans une note les Autorités allemandes avaient signalées

que Georges Wodli était susceptible de se trouver en zone non occupée, et de

développer l’action illégale, en particulier chez les cheminots. Il fut surpris

en plein sommeil par des inspecteurs de la BS2 des Renseignements généraux le 30

octobre 1942 à Chatou (Seine-et-Oise, Yvelines). Lors de son arrestation, il

était en compagnie de Germaine Laguesse.

Fouillé, il portait sur lui la somme de dix mille francs.

En fuite depuis l’été 1941, il faisait l’objet depuis le 13 août d’une note des

Autorités allemandes demandant son arrestation. Depuis les recherches avaient

été vaines. Il avait été signalé comme étant susceptible d’être en zone non

occupée, et de s’occuper de l’action illégale, en particulier dans les milieux

dirigeants des cheminots. Il était inconnu aux archives de la Police judiciaire

et n’était pas noté aux Sommiers judiciaires.

Interrogée sur sa présence avec Georges Wodli, Germaine

Laguesse répondit qu’elle fit sa connaissance « tout à fait par hasard, je l’ai

hébergé parce qu’il était mon ami ». Sa réponse a été qualifiée par l’un des

policiers d’un mot « invraisemblable ».

Georges Wodli retraça son parcours militant, son engagement

au sein du Parti communiste depuis le Congrès de Tours en 1920 jusqu’à son

internement à Fort Barrau le 30 avril 1940, puis son évasion le 2 septembre de

la même année. Il résidait depuis une date qu’il ne précisa pas dans ce pavillon

de Chatou. Questionné sur un assassinat qui avait été commis dans son refuge, il

affirma « Je n’ai jamais eu connaissance d’un crime qui aurait été commis dans

le pavillon où j’étais hébergé ». Il s’agissait du meurtre de Georges Déziré tué

le 17 mars 1942.

Les policiers lui présentèrent la photographie de Colin.

Était-ce celle d’Henri Colin qui s’occupait des hébergements des illégaux ? Il

affirma ne pas le connaître, refusa de parler de son propre rôle dans

l’organisation clandestine. Les policiers saisissaient une carte d’identité au

nom d’Émile Martin avec la photographie de Georges Wodli.

Incarcéré au dépôt de la préfecture de police ou/et à la

prison de la Santé puis à Fresnes. La Gestapo, qui le réclama, obtint son

transfert le 18 novembre et, le 16 janvier 1943, il fut transféré au camp de «

sécurité » de Schirmeck en Alsace annexée, où il fut mis au secret dans sa

cellule. Ce fut le début d’un long calvaire pour Georges Wodli, qui subit de

nombreux interrogatoires au siège de la Gestapo à Strasbourg où il fut

régulièrement torturé et battu. À Moscou, Maurice Thorez ignorait son destin

lorsqu’il écrivit, sous le pseudonyme de Jean, une évaluation le 15 mars 1943 :

« Membre du comité central ; Membre du Bureau régional d’Alsace ; Administrateur

du puissant syndicat des cheminots d’Alsace et de Lorraine. Très intelligent et

capable. Fut l’un des soutiens principaux du Parti dans la lutte contre le

groupe dégénéré Hueber-Mourer (1929). Grande autorité. Tendances personnelles. A

toujours des difficultés à travailler collectivement. Pas de nouvelles depuis la

guerre. » Il existe plusieurs versions sur les circonstances de son décès. La

plus vraisemblable indique que Georges Wodli serait décédé dans sa cellule le 2

avril 1943 à 9h30 du matin après une longue agonie à la suite de tortures.

Pour camoufler en suicide leur crime, ses tortionnaires nazis auraient alors

organisé une macabre mise en scène, simulant une mort par pendaison dans sa

cellule le 1er avril, version reprise par l’acte de décès « officiel ». Ramené

au camp de Schirmeck, le corps de Wodli aurait été aussitôt incinéré au four

crématoire du camp du Struthof distant de 8 kilomètres (cf. M. Choury, p. 92).

Selon certaines brochures communistes de l’après-guerre (Des français...,

Quelques biographies...), Georges Wodli aurait été emmené le 2 avril au camp de

concentration du Struthof dont tous les accès avaient été barrés à 5 kilomètres

à la ronde, pour y être pendu.

Au pied de la potence, il aurait alors adressé un message

de foi et de confiance en faveur du « grand Parti communiste » pour lequel il

avait milité et faisait le sacrifice de sa vie. Enfin, selon Jacquet (p. 185), «

Wodli, arrêté le 30 avril 1942, aurait été pendu le 1er avril 1943 dans les

locaux de la Gestapo de Strasbourg après avoir subi les pires tortures »,

infligées par les agents de la Gestapo Schleite, Wolters, Hilger et Wünsch.

Quoi qu’il en soit, Georges Wodli fut fait, à titre

posthume, chevalier de la Légion d’honneur avec le grade de sous-lieutenant,

décoré de la Croix de guerre avec palmes et de la Médaille de la Résistance.

Georges Wodli devint le symbole de la résistance communiste en Alsace-Lorraine.

En 1953, l’Union des syndicats des cheminots d’Alsace-Lorraine CGT édita une

brochure, Heimat unterm Hakenkreuz à l’occasion du dixième anniversaire de sa

mort.

Wodli est connu en Auvergne car c’est son nom qui fut donné

au principal camp et maquis FTPF de la région à partir de mars 1943, en

Haute-Loire, sous la direction d’Alain Joubert.

– RGASPI, 495 270 1484.

– Arch. Nat. F7/13129, 13130.

– Arch. PPo. GB 114 BS2 (notes de Daniel Grason).

– Arch. Dép. Bas-Rhin, 98 AL 723.

– Arch. Dép. Moselle, 310 M 95.

– Le Cheminot unifié, Strasbourg, 2 avril 1945.

– L’Humanité d’Alsace et de Lorraine, 7 février 1945.

– La Presse libre, Strasbourg, 18 mars 1945 (lettre de Georges Weill au sujet de l’assassinat de Wodli publiée à Albert le 12 août 1943) et 6 avril 1945.

– Des Français en qui la France peut avoir confiance, 1945 (1re éd. ; 2e éd. avec portrait).

– Quelques biographies de dirigeants du PCF.

– G. Walter, Histoire du Parti communiste, p. 278.

– Lettres de fusillés, Éd. Sociales, 1958.

– Albert Ouzoulias, Les Bataillons de la jeunesse, Les jeunes dans la résistance, Paris, Éd. Sociales, 1969.

– Maurice Choury, Les Cheminots dans la bataille du rail, 1970, p. 84-93.

– Jacques Jacquet, Les Cheminots dans l’histoire sociale de la France, 1967, p. 185.

– L’Humanité, 8 décembre 1944, 1er avril et 5 avril 1945.

– C. Hoeffel, Heimat unterm Hakenkreuz (Mon pays sous la croix gammée), édité par l’Union des syndicats CGT d’Alsace-Lorraine, à l’occasion du 10e anniversaire de la mort de Georges Wodli, Schiltigheim, 1953 (trad. de l’allemand par G. Bitte).

– Résistance in annektierten Elsass und Lothringen, Strasbourg, 1953 (numéro spécial de l’Humanité d’Alsace et de Lorraine).

– L. Burger, Le groupe Mario, une page de la résistance lorraine, Metz, 1965.

– B. Reimeringer, « Un communisme régionaliste ? Le communisme alsacien : 1920-1939 », Régions et régionalisme en France du XVIIIe siècle à nos jours, 1977.

– Gérard Diwo, Le communisme en Moselle (1925-1932) à travers les élections législatives d’avril 1928 et de mai 1932, M.M., Université de Metz, 1983, 176 p.

– Léon Strauss, « Le Parti communiste français en Alsace-Lorraine de la fin de 1938 à la fin de 1941 », Les Communistes français de Munich à Châteaubriant, Presses de la FNSP, 1987, p. 369-387 ; biographie de G. Wodli, Encyclopédie de l’Alsace, t. 12, Strasbourg, 1986.

– « Dernière lettre de G. Wodli à sa femme (1er novembre 1942) », Catalogue de l’exposition Strasbourg 1939-1945, Arch. mun. Strasbourg, 1992.

– L’Humanité, 5 avril 1993. – DBMOF, t. 43, p. 385-386.

– Renseignements fournis par Marguerite Obrecht.

– Notes Pierre Schill.

Copyright SHW 2023 - Webmaster Guy Frank