Eugène Bouillon (1886-1966)

Eugène Bouillon (1886-1966)

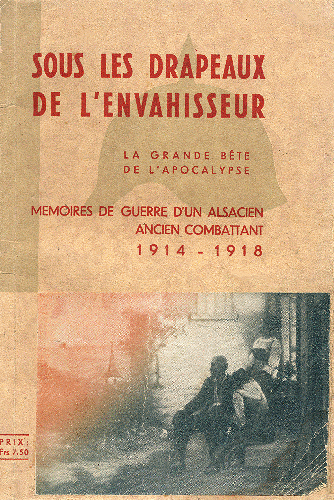

Eugène BOUILLON : expulséEugène BOUILLON est né à Wintzenheim le 30 octobre 1886. Ses parents, Bouillon Auguste, boucher, et sa mère Schaffar Marie-Anne sont tous les deux francophiles. Son père le fait entrer comme interne au Collège des Frères de Marie à Saint-Dié-des-Vosges. Eugène grandit dans un milieu francophile et francophone. En 1915, il est enrôlé dans l’armée allemande. Tombé malade, il passe quelque temps à l’hôpital dans un quartier de Berlin. Le 14 juillet 1916, il part pour le front russe et, trois mois plus tard, il est dirigé sur le front du Nord de la France, à Liévin. Après plusieurs affectations, il a la chance d’être recruté comme interprète, devient chauffeur de camion et même cuisinier. Lors de la retraite générale vers l’Allemagne, il profite de l’opportunité pour quitter l’armée et trouver refuge à Liège. De là, il part pour Paris d’où il rejoint sa famille après de multiples péripéties. En 1918, après sa démobilisation, il reprend son exploitation agricole. En 1934, il publie, en français, un livre intitulé « Sous les drapeaux de l’envahisseur - Mémoires de guerre d’un Alsacien » où il laisse libre cours à ses sentiments francophiles et à sa détestation de l’Allemagne. Entre 1934 et 1935, il est maire de Wintzenheim. Lors de l’annexion de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine en 1940, avec sa famille et pour cause de francophilie, il est expulsé le 14 décembre 1940 au-delà de la ligne de démarcation. Avec son épouse Jeanne née Butterlin, ses trois filles Yvonne, Jacqueline et Marie-Louise et son fils Ernest, il rejoint le camp d’Aussillon dans le Tarn, puis se réfugie à Cazals dans le Lot en juin 1941. La famille revient à Wintzenheim en 1945, s’installe de nouveau rue des Prés et reprend son activité. Les liens étroits avec le Lot sont maintenus, car deux des filles y fondent, après la guerre, leur propre foyer. En 1945, le maire de la Libération est Émile Tannacher. La vie reprend son cours pour l’organisation du fonctionnement de la commune. Après les élections municipales de septembre 1945, Eugène Bouillon est réélu maire, Alfred Freydrich devient 1er adjoint et Joseph Humbert 2ème adjoint. André Bruder est l’adjoint de Logelbach. Eugène Bouillon reste maire jusqu’en 1953. Il décède le 28 août 1966. Société d'Histoire de Wintzenheim, Marie-Claude IsnerSources : |

Französlinge : dans cette catégorie créée par les Allemands,

se retrouvent les membres de la Légion d'honneur, ceux du Souvenir français

(association pour l'entretien des tombes de guerre), les engagés volontaires

dans l'armée française en 1914-1918.

Source : L'Alsace dans la guerre 1939-1945, Bernard Le Marec et Gérard Le Marec

Eugène Bouillon : né le 30 octobre 1886 à Wintzenheim, décédé le 25 août 1966 à Wintzenheim, maire de Wintzenheim de 1934 à 1935 et de 1945 à 1953, fut expulsé avec toute sa famille le 14 décembre 1940. Il était l'auteur d'un livre "Sous les drapeaux de l'envahisseur - La grande bête de l'Apocalypse". En exil, il était accompagné de son épouse, Jeanne Butterlin, née à Wettolsheim le 03.06.1886, trois filles : Yvonne née à Wintzenheim le 23.10.1919, Jacqueline née à Wintzenheim le 18.11.1928, et Marie-Louise (Marlyse) née à Wintzenheim le 13.09.1930, et du fils Ernest, né en 1915.

Source : Jacqueline Nicod née Bouillon, 9 mars 2005

Eugène Bouillon (1886-1966)

Eugène Bouillon (1886-1966)Eugène Bouillon naît en 1886 à Wintzenheim (en Alsace-Lorraine annexée)

dans une famille qui cultive le souvenir de la France. Son père, un

ancien combattant français de 1870, l’emmène par exemple assister au

défilé du 14 juillet dans la ville de Belfort, restée française. De

plus, Eugène passe une partie de sa scolarité en France comme interne au

Collège des frères de Marie à Saint-Dié (Vosges). Il baigne donc depuis

son enfance dans un milieu familial francophile et francophone.

Sa guerre commence en octobre 1915 quand il est enrôlé dans la garde

impériale de Berlin. Après un séjour au camp militaire de Döberitz, il

rejoint son cantonnement à Weissensee, un quartier de Berlin. Tombé

malade, il passe quelque temps à l’hôpital avant que son bataillon ne se

fixe finalement à Cöpenick. Le 14 juillet 1916, il part pour le front

russe. Après des haltes dans les villages de Novo Vileisk (Lituanie) et

Novozvenziani, il finit par débarquer à proximité du front à la station

de Soly (actuelle Biélorussie). Il ne reste que trois mois sur le front

russe et, au début de novembre, il est dirigé sur le front occidental

dans le Nord de la France. Le 7 décembre il arrive à

Hellemmes-les-Lille, puis est affecté dans la réserve au camp de

Sainghin. Là, il participe à la construction d’une position de réserve à

18 km du camp. En février 1917, à son retour de permission, il est

envoyé sur le front face aux Anglais à Liévin, à proximité de Lens. A

nouveau porté malade, il bénéficie de quelques jours à l’infirmerie,

puis rejoint un quartier de repos à Noyelles-sous-Lens avec toute sa

compagnie, où ils sont astreints à de nombreux exercices. De retour au

front, il occupe un temps une position d’avant-poste, avant d’avoir la

chance d’être recruté comme interprète dans le village de Drocourt. En

plus de cette fonction, il doit aussi s’occuper du cimetière des

soldats. En avril 1917, une offensive victorieuse de l’armée anglaise

oblige les Allemands à céder du terrain, ce qui conduit sa compagnie

jusqu’à Courtrai en Belgique. Là, il saisit deux opportunités qui se

présentent à lui : il est d’abord admis à une formation de chauffeur de

camion, puis devient cuisinier du parc automobile de Roubaix (sans doute

vers l’été 1917). Peu de temps avant l’armistice, il est même nommé

chef cuisinier d’un casino des officiers à Bruxelles. C’est là qu’il

assiste au mouvement révolutionnaire qui touche l’armée allemande au

début de novembre 1918, puis qu’il partage avec les Belges la liesse

populaire consécutive à l’annonce de l’armistice. Le conseil de soldats

(Soldatenrat) proclame sa démobilisation et organise la retraite

générale vers l’Allemagne. Une longue colonne de camions se met alors en

route, de laquelle il trouve l’occasion de s’échapper, jugeant le

moment opportun pour prendre congé définitivement de l’armée allemande.

Il rejoint alors la ville de Liège et trouve à loger chez des hôtes très

généreux qui l’hébergent durant trois semaines au cours desquelles il

assiste au long défilé des troupes allemandes en retraite. Il quitte

enfin Liège pour Paris avec neuf autres déserteurs alsaciens-lorrains à

bord d’un train rempli de prisonniers français libérés. Après avoir

transité au centre de triage du Grand Palais, les dix sont conduits au

camp pour Alsaciens-Lorrains de Villeneuve-Triage. Il y est employé

pendant trois semaines à charger et décharger des marchandises à la gare

de Charenton, avant d’être enfin libéré et de pouvoir rentrer en

Alsace. Il s’établit comme exploitant viticole à Wintzenheim et exerce à

deux reprises le mandat de maire. En 1940, l’Allemagne nazie

victorieuse annexe de fait le territoire de l’ancien Reichsland perdu en

1918. Notre auteur, Eugène Bouillon, tout comme une partie de la

population jugée indésirable, en est expulsé et doit se réfugier avec sa

famille dans le Lot.

Sous les drapeaux de l’envahisseur

Sous les drapeaux de l’envahisseurEugène Bouillon, Sous les drapeaux de l’envahisseur.

Mémoires de guerre d’un Alsacien ancien-combattant 1914-1918,

imprimerie Messager de Colmar, 1934, 120 p.

Il semble que le témoignage, écrit après les faits, repose davantage sur

des souvenirs que sur des notes prises au cours des évènements.

Toutefois, celles-ci ont peut-être existé, comme nous le laissent penser

les quelques dates précises qui ponctuent le récit. Malheureusement,

dans l’ensemble, la chronologie des évènements manque de précision.

L’intention de faire de cet ouvrage une œuvre de propagande pour servir

la cause française en Alsace n’est pas dissimulée. Au contraire, Eugène

Bouillon donne le ton dès le titre : « sous les drapeaux de

l’envahisseur », l’envahisseur désignant l’Empire allemand qui a eu la

main sur l’Alsace-Lorraine entre 1870 et 1918. Puis il débute sa préface

en précisant : « ces mémoires seront un témoignage de fidélité de

l’Alsace à la France ». Par ailleurs, sur la carte jointe à l’exemplaire

qu’il offre au sénateur du Haut-Rhin Sébastien Gegauff, on peut lire :

« Cher Sénateur, veuillez accepter ce livre à titre de propagande pour

la bonne cause. » Après ces avertissements, le lecteur ne s’étonnera pas

de lire un récit teinté d’une francophilie très prononcée, voire d’une

vision manichéenne des évènements. Le vocabulaire utilisé est évocateur :

« l’envahisseur » (p.17), les « boches » (p.18, 60), les « enragés »

(p.18), « nos bourreaux » (p.18), « la bête apocalyptique » (p.89)

désignent tour à tour les Allemands ou l’armée allemande, même si, bien

plus encore que l’ensemble des Allemands, ce sont les Prussiens et leur

caractère belliqueux qui attisent la haine de l’auteur (p.23, 25, 26).

En outre, le témoignage est ponctué de commentaires sur les méfaits

commis par les soldats allemands dans les régions occupées, que ce soit

en Lituanie (p.46, 47), dans le nord de la France (p.51, 61, 66, 67, 69)

ou en Belgique (p.82). On y trouve aussi un enthousiasme à peine voilé

quand il s’agit de décrire l’infériorité matérielle de l’armée allemande

(p.58-59), ses défaites et ses replis (p.92, 99) qui deviennent autant

d’occasions de vanter l’armée française et plus généralement la nation

française (p.86-87). En tant qu’Alsacien francophile revêtu de

l’uniforme feldgrau, Eugène Bouillon ne manque pas de sympathie pour les

prisonniers de guerre français (p.27), ou les Polonais et les Russes

subissant l’occupation allemande (p.35-36), c’est-à-dire pour toutes les

personnes rencontrées qui comme lui sont hostiles aux Allemands. Il

tente toujours d’entretenir de bonnes relations avec les civils,

notamment dans le nord de la France (p.62) et en Belgique, où il célèbre

le 14 juillet 1918 dans une maison bourgeoise de Roubaix et trinque

avec ses hôtes en l’honneur d’une victoire française prochaine (p.91).

L’ouvrage est donc partial, mais non dénué d’intérêt. On y suit le

parcours d’un soldat à l’expérience originale, qui porte un regard

curieux sur les régions qu’il traverse. La religion tient une place

importante dans sa vie et son récit est ponctué de références de nature

biblique (p.62, 71, 85, 97). Dès qu’il en a l’occasion il va prier dans

une église ou assister à un office (p.48, 50, 54), non seulement pour

trouver un réconfort personnel mais aussi plus largement pour le Salut

de la France (p.37, 41, 42, 43, 50, 78).

Surtout, ce témoignage permet de mieux comprendre l’extrême complexité

du cas des soldats alsaciens-lorrains de l’armée allemande. D’un point

de vue identitaire, la minorité nationale qu’ils forment est loin d’être

homogène : l’éventail est large entre ceux qui considèrent défendre

leur patrie dans l’armée allemande et d’autres comme Eugène Bouillon

qui, à l’inverse, ont l’impression de trahir leur nation (la France) en

combattant avec l’uniforme feldgrau. L’expérience combattante qui en

découle est donc tout aussi variée. Dans ce témoignage à charge contre

l’armée allemande, l’auteur ne manque pas de dénoncer la suspicion,

voire le mépris des officiers à l’égard des soldats alsaciens-lorrains.

Il semble y avoir été particulièrement sensible, autant en Allemagne

(p.28) que sur les fronts russe (p.38, 44, 45) et français (p.63),

allant jusqu’à prétendre l’existence d’une propagande diffusée dans

l’armée allemande pour stigmatiser les Alsaciens-Lorrains (p.45). Le

sentiment d’être des soldats de second rang est partagé par de nombreux

compatriotes qui vivent plus ou moins bien les différences de traitement

dont ils font l’objet : ces soldats se voient par exemple écartés de

certaines missions ou bien retirés de la première ligne pour être

affectés dans une compagnie de pionniers (p.74). Eugène Bouillon

lui-même passe du front à l’arrière en tant que traducteur, chauffeur

puis cuisinier d’un parc automobile. Ses conditions de vie s’en trouvent

très améliorées, étant donné sa moindre exposition à la mort et le

confort dont il peut jouir (notamment en matière d’alimentation et de

repos). Pourtant, selon l’auteur, cette mise à l’écart pose la question

du sens à donner à la mobilisation des Alsaciens-Lorrains dans cette

armée : Guillaume II, le « dieu allemand » (p.61), aurait opéré un

mauvais choix en décidant de les envoyer au front (p.82). Il explique,

en parlant des soldats alsaciens-lorrains comme « les honnis, les parias

du peuple allemand » (p.97) que ceux-ci n’avaient pas « l’élan » que

pouvaient avoir la grande majorité des soldats allemands (p.120). Au

contraire, en les employant, l’Empire allemand les a obligés à une «

lutte fratricide » (p.120) contre leurs frères français : « le boche me

met le poignard en main pour me faire tuer mes frères » et « trahir mon

sang » (p.34). Ce constat le décide assez tôt à déserter. Il y songe dès

son départ pour le front russe (p.34) et plus sérieusement encore à son

retour sur le front français (p.55, 58). Il élabore même un plan pour

s’enfuir en direction des lignes adverses tenues par les Canadiens ; il

le met à exécution mais est contraint d’abandonner au dernier moment

(p.59). Ce n’est qu’avec la déroute militaire et la situation

révolutionnaire de novembre 1918 qu’il peut enfin concrétiser ce vœu.

Au final, la rédaction puis la publication d’un tel témoignage semble

avoir pour but d’offrir à la France une preuve de patriotisme, ce qui

peut ressembler à une tentative pour se justifier d’un passé militaire

dans l’armée allemande vécu comme un complexe lourd à assumer depuis la

réintégration de l’Alsace-Lorraine à la France.

Il n’est donc pas étonnant qu'Eugène Bouillon figure dans la deuxième vague d’expulsion, le 14 décembre 1940, avec sa famille, car Eugène est expulsé avec ses proches. Ils se retrouvent alors au camp d'accueil d’Aussillon (Tarn) que la famille quitte en juin 1941 pour s'installer à Cazals, dans le Lot. En 1944, la famille est au Passage d'Agen (Lot-et-Garonne).

|

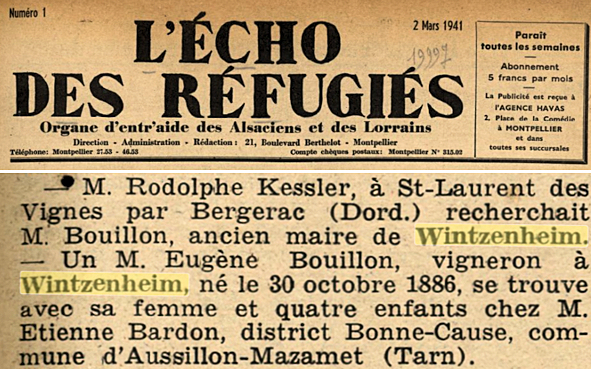

BOUILLON 10 2 mars 1941 Dans l'Echo des Réfugiés, une réponse à une annonce précise que M Eugène Bouillon, vigneron et ancien maire de Wintzenheim se trouve avec sa femme et quatre enfants chez M. Etienne Bardon, district Bonne-Cause, commune d'Aussillon-Mazamet (Tarn) |

|

BOUILLON 03 1942 Famille Bouillon à Cazals (Lot) Père Auguste Bouillon, Yvonne, Jacqueline, Marlyse |

|

BOUILLON 04 1942 Famille Bouillon à Cazals (Lot) Jacqueline, Père Auguste Bouillon, Marlyse |

|

BOUILLON 05 1942 1ère messe du Père Auguste Bouillon au couvent des Rédemptoristes à Souceyrac (Lot) Jacqueline, Eugène Bouillon, Auguste, Jeanne, Melle Bisantz (la marraine), à l'avant : Marlyse |

|

BOUILLON 07 1942 Famille Bouillon à Cazals (Lot) Eugène, Auguste, Mlle Bisantz, Jeanne Assises : Marlyse et Jacqueline |

|

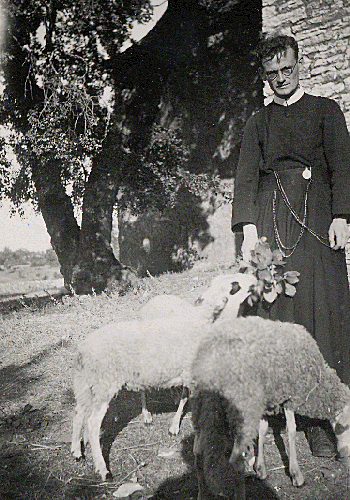

BOUILLON 08 16.08.1942 Le Père Auguste Bouillon à Cazals (Lot) |

|

BOUILLON 02 27.03.1943 Famille Bouillon à Cazals (Lot) Jeanne et Eugène Bouillon |

|

BOUILLON 06 1944 Passage d'Agen (Lot-et-Garonne) Communion de Marie-Louise (Marlyse) Jeanne, Yvonne, Marie-Louise, Jacqueline, Eugène |

|

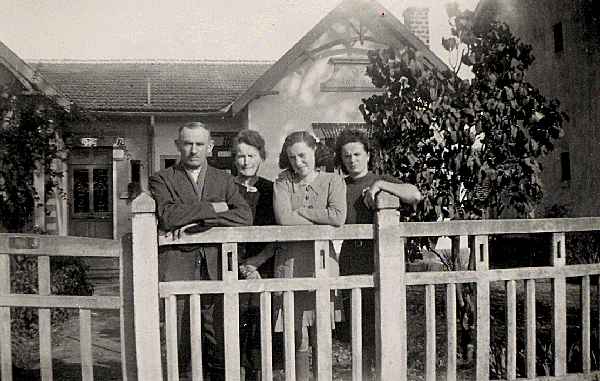

BOUILLON 09 1944 Famille Bouillon au Passage d'Agen (Lot-et-Garonne) Eugène, Jeanne, Jacqueline, Yvonne |

Nom marital : Jacqueline Nicod, Marlyse Groelly, Yvonne Sussmilch

(collection Jacqueline Nicod)

En arrivant à Lyon après notre périple jusqu'à

Montreux-Château j’ai trouvé parmi mon courrier une lettre de Monsieur BOUILLON,

un habitant de Wintzenheim qui avait été expulsé au mois de Juillet 1940 avec

toute sa famille parce qu’il avait écrit un livre anti-Fritz « Sous le drapeau

de l’envahisseur » et ceci entre les deux guerres. Paysan, il avait loué une

ferme avec 45 hectares de terres, de forêts et de prés autour. Dans cette lettre

il m’invite à venir passer une quinzaine de jours chez lui à Cazals dans le

Lot ; la ferme s’appelait « Gagnepot ».

J’ai donc décidé de donner suite à cette invitation avant

de reprendre mon travail. Il fallait aller jusqu'à Cahors et là prendre le car

jusqu'à Cazals qui se trouvait à environ 40 kilomètres de Cahors. Mais comme

c’était un coin perdu, il n’y avait qu’un car qui circulait par semaine et

c’était un vendredi ; il partait le matin et rentrait dans la soirée.

Arrivé à Cazals on m’a dit que la ferme en question se

trouvait sur une colline à 20 minutes de marche. Arrivé à la ferme on m’a

demandé de suite des nouvelles de Wintzenheim et on m’a signalé également qu’à

200 mètres de la ferme habitait un autre expulsé de Wintzenheim avec sa femme ;

c’était le pharmacien qui était le président de la section U.N.C. de Wintzenheim.

Le lendemain de mon arrivée, j’ai croisé Monsieur LUCKERT,

le pharmacien, et il m’a invité à passer également quelques jours chez lui.

C’était d’ailleurs chez lui que j’ai appris par la radio l’évasion du

général GIRAUD de la forteresse de Koenigstein, comme il l’avait déjà fait

pendant la guerre 1914-1918. Il avait traversé l’Alsace du Nord au Sud sans

problème alors que les Fritz avaient mis sa tête à prix, ils promettaient

100.000 marks à qui aiderait à sa capture mais personne les voulait.

C’est un jeune que je connaissais bien, Henri KUPFER,

garde-forestier à la frontière suisse qui lui a fait traverser la frontière près

de la ferme « Les Ebourbettes ». Il nous a déçus par la suite parce qu’il s’est

mis à la disposition du maréchal au lieu de rejoindre Londres.

A Cazals où on cultivait tout, surtout les haricots blancs,

on pouvait encore se rassasier, les paysans ne pouvant plus se défaire de leur

récolte vu qu’il n’y avait pas de moyen de transport, les Fritz ayant confisqué

presque tous les wagons de marchandises et les gros camions. J’ai réussi à

acheter chez un paysan 25 kilos de haricots blancs que j’ai fait envoyer chez

Madame WOEHRLE à Lyon et qui sont bel et bien arrivés à la bonne adresse. A la

suite de cet arrivage on a mangé pendant deux mois des haricots blancs tous les soirs.

Copyright SHW 2025 - Webmaster Guy Frank