WINTZENHEIM 39-45

Le 60ème Anniversaire de la Libération en 2005

Patrimoine : le Petit Journal illustré...

Relevé dans la presse en 2005

Revue de presse réalisée par Guy Frank pour le compte de la Société d'Histoire de Wintzenheim. Ce travail de dépouillement quotidien permet de mesurer la place que nos journaux régionaux accordent à l'histoire et au patrimoine culturel de la commune. Qu'ils en soient ici remerciés. Les articles sont repris, entiers ou sous forme d'extraits, dans l'ordre chronologique de leur parution. Certains sujets reviennent à plusieurs reprises : c'est qu'ils ont fait l'actualité en 2005...

Les

décombres après l'incendie qui dévasta les maisons rue de la Victoire,

qui n'était jusque là qu'une impasse. Au bout de la rue, on aperçoit la

maison Pflimlin, rue Clemenceau (photo Roger Hirlemann)

Les

décombres après l'incendie qui dévasta les maisons rue de la Victoire,

qui n'était jusque là qu'une impasse. Au bout de la rue, on aperçoit la

maison Pflimlin, rue Clemenceau (photo Roger Hirlemann)Le 12 janvier 1945... Un vrai massacre

Guy Frank, auteur d'un ouvrage sur Wintzenheim durant la guerre (*), revient en détail sur cette journée du 12 janvier 1945 qui vit la mort de 14 civils. Il a recueilli le témoignage d'une dizaine de personnes dont celui d'Yvonne Beyer.

« Le 12 janvier, après une matinée relativement calme, l'artillerie

s'était manifestée plus bruyamment vers le soir », raconte Guy Frank,

dont l'une des sources est un article des DNA du 13 janvier 1965. « Quelques

temps après la tombée de la nuit, à partir de 18 h 30, plusieurs

obus de gros calibre s'abattirent sur la localité ». « Un massacre

gratuit », selon Marcel Batto, l'un des témoins cités. « Des obus

tirés par les Américains tombaient drus sur le quartier d'habitation riverain

de l'école ».

Un nouveau bombardement toucha l'actuelle rue de la Victoire, qui, à l'époque,

n'était qu'un cul-de-sac avec deux ruelles perpendiculaires au fond, également

en impasse. « Ces obus provoquèrent un incendie qui se propagea avec une

extrême rapidité car le quartier était un seul pâté de maisons très

anciennes où le bois constituait un aliment de choix pour le feu ».

Obus au milieu des secours

Le corps des sapeurs-pompiers combattit l'incendie, aidé par des civils et

des militaires. « Malheureusement, ils ne disposaient que d'une modeste

pompe à main alimentée par la fontaine publique. Les tuyauteries gelèrent très

vite, car neige et froid glacial sévissaient (- 18°). Afin de poursuivre

le combat contre le feu, une chaîne de solidarité humaine se mit en place, qui

se passait les seaux d'eau de main à main ».

A peine un quart d'heure après le début de l'opération, un nouvel obus éclata

au milieu des pompiers, des militaires et des civils. « Ce fut alors un véritable

carnage : cinq pompiers, quatre civils et une dizaine de soldats furent tués

sur le coup, un pompier et deux autres civils devaient succomber à leurs graves

blessures dans les jours qui suivirent. Cinq autres habitants furent grièvement

blessés, dont deux restèrent infirmes ».

Rigole rouge de sang

Le lendemain, alors que l'incendie continuait, d'autres projectiles tombèrent encore dans le même quartier et en divers endroits de la cité. « Rue de la Victoire, la rigole gelée était rouge de sang », se souvient Jean-Paul Dussel. « Les corps des victimes étaient allongés les uns à côté des autres dans la cour du presbytère. Avant leur mise en bière, mon père a bandé avec des "kitterla" (lange pour emmailloter les nourrissons), le tronc tout ouvert de Frédéric Joerg et d'Emile Zehler, le suisse de l'église... »

(*) « Wintzenheim, 1939/45 » aux éditions Jérôme Do Bentzinger.

Source : DNA du mercredi 12 janvier 2005

Yvonne

Beyer (photo Guy Frank, 21 novembre 2002)

Yvonne

Beyer (photo Guy Frank, 21 novembre 2002)

La résistance à Wintzenheim : Yvonne Beyer, membre du réseau Sontag

Comme tant d'autres, Yvonne n'a pas accepté l'annexion de l'Alsace par les nazis. Avec son mari, elle a fait partie d'un réseau de résistance monté par un instituteur, Auguste Sontag, mort décapité en 1943.

Elle habite rue Auguste-Sontag depuis 1997. Un signe du destin. Le panneau

rappelle que ce résistant fut « un glorieux patriote tombé sous la hache

des nazis ». Yvonne Beyer a bien connu cet instituteur issu d'une famille

« républicaine et antifasciste » comme le rappelle Guy Frank dans

un récent ouvrage sur Wintzenheim durant la dernière guerre. Elle faisait

partie du réseau clandestin monté par Auguste Sontag et dont la mission était

de prêter main forte aux familles de clandestins et de rédiger un journal de

lutte contre le fascisme, "L'humanité d'Alsace-Lorraine".

« Mon rôle était de taper sur une machine à écrire les stencils ronéo

qui devaient servir à l'impression de tracts. Ils étaient ensuite distribués

dans les boîtes aux lettres de sympathisants et dans les entreprises »,

raconte Yvonne, qui fêtera ses 84 ans le 1er février. Cette résistance

intellectuelle était d'autant plus audacieuse que le réseau opérait depuis

une Alsace annexée au Reich. « Un jour, le frère d'Auguste m'a dit qu'on

m'entendait taper jusqu'à la gendarmerie et que je devais fermer la fenêtre !

On n'imprimait pas régulièrement mais on avait tout de même peur »,

confie Yvonne.

Premières arrestations

Une peur légitime puisque le groupe est démantelé en mai 1942 par la

Gestapo. « Après les premières arrestations, mon futur mari, Paul Beyer,

est allé en Allemagne à Waldshut pour prévenir Auguste Sontag du danger qu'il

courrait à revenir en Alsace. Il lui a répondu : "Si je ne rentre

pas, j'avoue ma culpabilité et je mets en danger les camarades du réseau" ».

Le 25 mai, Sontag est arrêté chez lui. Il sera exécuté presque un an plus

tard, décapité à Stuttgart avec trois autres résistants haut-rhinois. Malgré

les séances de torture, le patriote n'a jamais donné le nom d'Yvonne. « J'avais

confiance en lui », dit-elle simplement. « Après son arrestation,

on a stoppé toute activité ».

Radio Londres

Yvonne, comme tant d'autres Alsaciens, a toujours refusé l'occupant nazi.

Son mari, Paul, ne leur a jamais pardonné de lui avoir volé sa jeunesse et

plus encore. Peu de temps après leur mariage célébré le 28 avril 1943, Paul

est incorporé de force dans l'armée allemande. « Il est revenu en

octobre de la même année, avec une jambe en moins. Il l'avait perdue sur le

front russe, près du Dniepr. A 20 ans, on rêve d'autres choses. Il n'a pas eu

une belle vie à cause de ces Allemands ».

Le réseau disparu, la résistance devient passive chez les Beyer. Les parents

d'Yvonne et le reste de la fratrie sont à l'écoute de radio Londres. « On

était tous agglutiné devant un mini poste "Lucien Levy" mais on

mettait le son le plus bas possible ! » Les Beyer suivent ainsi la

progression des Alliés en France, jusqu'en Alsace.

« Il m'a serré la main... »

Alors que l'espoir de voir les premières troupes américaines grandit, les

bombardements s'intensifient sur la Poche de Colmar. « Notre cave n'était

pas profonde. Du coup, on se réfugiait souvent chez les Zibolt, nos voisins »,

raconte Yvonne qui habitait rue de la Victoire. Le 12 janvier 1945, cette

impasse est atteinte de plusieurs obus tirés par les forces alliées. Lorsque le troisième obus s'abat sur la foule, le père d'Yvonne

est atteint de plusieurs éclats au ventre. « J'ai également été touchée

à l'épaule et à la cuisse gauche », indique-t-elle. Une ambulance les

évacue vers Pasteur.

« A l'hôpital, mon père m'a serré la main sans rien me dire. Elle

était froide et pourtant, ses mains étaient toujours chaudes ». Il

mourra quelques heures plus tard. Yvonne restera trois mois à Pasteur, dans les

sous-sols remplis de blessés. « Tous avaient des plaies infectées, ça

sentait terriblement mauvais ». Elle ne verra rien de la libération de

Colmar. La bonne nouvelle lui est annoncée par un médecin. « "Tiens

petite souris", m'a-t-il dit en me donnant quelques friandises américaines.

A l'époque, c'est vrai, j'étais toute menue ! »

Source : Nicolas Roquejeoffre, DNA du mercredi 12 janvier 2005

Wintzenheim - Histoires de libération

Des acteurs de la Libération livrent anecdotes et témoignages concernant la dernière phase des combats pour la Libération de Wintzenheim.

À part quelques collaborateurs fanatiques, l'ensemble de la population a fait montre d'une fidélité totale à la France. Dès l'arrivée des troupes nazies, de nombreux actes de sabotage ont été constatés : lignes téléphoniques coupées, ovation des prisonniers français traversant Wintzenheim, etc. Après l'enrôlement dans la Wehrmacht, nombreux ont été les Wintzenheimois qui cherchèrent à se cacher. Quand les premiers permissionnaires sont revenus de Russie, le nombre des insoumis, déserteurs et autres a augmenté. Onze jeunes de Wintzenheim ont franchi les Vosges pour rejoindre la France libre en 1941. D'autres, déjà militaires dans l'armée d'armistice, ont décidé de rester en Zone libre ou ont rejoint l'Afrique du Nord. En octobre 1944, quelques insoumis, prisonniers Russes ou anciens déportés, se sont réfugiés dans le Massif du Hohlandsbourg. Dénoncés, ils ont été arrêtés mais ont pu en fin de compte se libérer et venir se mettre à l'abri à Zimmerbach. Contrairement au plan prévu, les alliés ne sont pas venus de l'Ouest en passant par les Vosges : la défense allemande a été très efficace et même les troupes marocaines furent souvent malmenées et stoppées. Wintzenheim sera libérée par l'Est, et c'est en venant de Colmar que les premiers soldats alliés sont entrés dans la ville le 2 février.

Après le schnaps, l'explosion

Se préparant aux combats, les troupes allemandes avaient rassemblé à Wintzenheim des stocks de munitions, du ravitaillement, des biens volés à Gérardmer, enfin des attelages de chevaux. Les stocks de munitions allemands se trouvaient alignés dans les prés derrière la Chapelle. Des paquets de poudre à obus étaient enterrés dans une bâtisse accolée à la chapelle sous la surveillance d'un homme de la Wehrmacht. Des jeunes du haut du village ont eu l'idée de jouer un bon tour à ce vaillant guerrier. Des petits verres de « schnaps » et encore quelques verres, lui ont soudain donné envie de dormir. Profitant du moment, ils ont mis le feu à un sachet de poudre, mais bientôt tout le stock s'est enflammé. Une détonation énorme a envoyé la baraque en l'air. La Bataille de la Poche de Colmar a duré longtemps alors que l'ennemi a envoyé toujours de nouvelles troupes. Wintzenheim était inclus dans l'opération « Habicht ». Les Nazis se cramponnaient dans la plaine autour de Colmar, les hauteurs de Wintzenheim du côté Nord étaient occupées par la 1ère Armée et le corps d'armée du Général de Montsabert, goumiers et Spahis Tunisiens et Algériens. Vint le 12 janvier 1945, la nuit tragique où la moitié du corps des sapeurs pompiers a été décimé. Beaucoup de civils (18), mais aussi des soldats allemands ont été tués en essayant d'éteindre un incendie gigantesque. Refluant vers la vallée, les Allemands se sont accrochés encore du côté de Saint-Gilles et sur le chemin du Panorama, en y installant des mitrailleuses et quelques pièces de DCA. Ils ont encore fait de nombreuses victimes. Deux enfants ont été tués le 2 février 1945, alors qu'ils étaient montés sur un Halftrack, rue de Turckheim ; M. Hassler a été grièvement blessé.

Histoires de patriotisme

Voici le récit de Robert Andlauer, tapissier décorateur à Wintzenheim, qui s'est retrouvé sans travail en 1941, obligé de se présenter à l'Arbeitsamt. Il entre dans un grand bureau avec le Führer au mur. Après des questions sur sa profession, Robert Andlauer a refusé de quitter son pays comme un officier allemand lui demandait. Incorporé de force, Robert Andlauer a déserté chez les Russes, rapatriés avec les 1.500 Français par Téhéran. Il est revenu avec la 1ère Armée et a été un des libérateurs de Wintzenheim. René Muller, maître fusilier marin à bord du « Surcouf » se trouvait à Toulon quand une commission allemande vint à bord pour vérifier si tous les Alsaciens avaient été libérés, conformément à la convention signée par Pétain. La commission inspecte l'équipage en compagnie du commandant du vaisseau. « Muller, c'est un Alsacien ? — Oui », répond l'officier. Vous voulez revenir en Alsace n'est-ce pas ? » Réponse de René : « Messieurs, je n'ai qu'un uniforme, c'est celui que je porte aujourd'hui ». Les larmes aux yeux, le commandant de dire : « Muller, je connaissais votre réponse ». Après la libération, un comité d'épuration a été mis en place, composé de F.F.I. et de quelques notables. Un conseil municipal provisoire a été instauré. Le maire de 1940, M. Tannacher, a repris ses fonctions en attendant des élections légales. Les collaborateurs ont été internés. Une femme a été promenée dans le village avec une cloche et une pancarte. Quelques vaillants libérateurs ont trouvé épouses parmi les jeunes filles et se sont fixés dans la commune.

Source : Sven Bachert, L'Alsace du samedi 15 janvier 2005

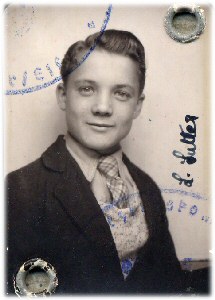

Louis

Sutter en 1944, photo d'identité figurant dans son Wehrpass

Louis

Sutter en 1944, photo d'identité figurant dans son Wehrpass

Wintzenheim - Louis Sutter, l'adolescent réfractaire

Louis Sutter a refusé de répondre à la convocation des autorités allemandes le jour de ses 16 ans. Son père l'a caché jusqu'au jour où deux soldats SS sont venus le récupérer.

De cette période de l'occupation allemande, Louis, rebaptisé Ludwig en

1940, ne garde qu'un sentiment de profonde tristesse. Il n'a jamais oublié les

privations, le totalitarisme qui régnait dans une Alsace annexée et les peurs

quotidiennes.

Né en novembre 1928 à Wintzenheim, Louis Sutter a vu partir ses deux grands frères,

enrôlés de force dans l'armée allemande. Son ordre d'appel le convoquant au

Reichsarbeitsdienst est arrivé le jour de ses 16 ans, le 23 novembre 1944.

« En lisant la lettre, mon père m'a dit : "Si toi tu pars, qui

va rester ?" A cette époque, on n'avait pas de nouvelles de mes frères ».

Menaces

Son père, un ancien combattant de la Grande Guerre, qui appartenait à l'armée

du Kaiser, décide alors de cacher son fils. « Je me suis réfugié dans

la cave puis chez le voisin », raconte Louis. Auparavant, pour brouiller

les pistes, il s'était rendu à la mairie afin d'annoncer son départ pour

l'Allemagne.

Mais le subterfuge ne dure qu'un temps. Moins de deux semaines après sa

convocation, deux soldats SS se rendent chez les Sutter, au 6, rue de la

Porte-Haute à Wintzenheim. « Ils ont menacé mon père de l'embarquer si

je ne réapparaissais pas. J'ai convaincu mon père de me laisser me dénoncer ».

Tribunal militaire

Arrêté, Louis passe devant un tribunal militaire présidé par un vieil

officier allemand. Il doit plaider sa cause et avance des arguments (deux frères

au front, parents âgés) que ne retient pas le tribunal. « J'ai été

condamné à aller creuser des tranchées à Sigolsheim et Bennwihr. On

travaillait la nuit, on s'attaquait à une terre complètement gelée ! Il

fallait en plus éviter les tirs d'artillerie des Alliés. On n'avait pas besoin

d'aller en Russie pour crever. On pouvait mourir à Colmar ! »

Une angine le sauve de ces corvées et même de la fin de la guerre en Alsace.

« Le 2 février, alors que j'étais toujours alité, quelqu'un est venu

frapper à la porte de l'infirmerie pour nous annoncer la bonne nouvelle :

"Sortez, les Français sont à Colmar !" Alors, j'ai essayé de

rejoindre Wintzenheim ».

« Une bonne soupe »

Après deux heures de marche, Louis retrouve ses parents. « Ma mère

avait préparé une bonne soupe qu'on a mangée à la cave. Mais on se faisait

du mauvais sang pour les deux frères ». De la libération de Wintzenheim,

il garde l'image de cette rencontre avec un soldat américain qui lui a donné

trois cigarettes, des chewing-gums et du pain blanc.

Comme par miracle, les deux autres frères, Léon et Robert, reviendront vivants

de leur incorporation de force. Seul Robert gardera des séquelles d'une

blessure durant la campagne d'Italie.

Source : N.R., DNA du mardi 18 janvier 2005

L'uniforme dans le landau

Petites histoires de la grande Histoire, et quatrième volet de la série que nous consacrons depuis jeudi aux faits annexes de la Libération.

La Libération, les mois qui l'ont précédée et les semaines qui ont suivi, la Colmarienne Suzanne Rapp ne les oublie pas dans le livre de souvenirs où elle relate sa vie (*). Brièvement, elle évoque par exemple cet épisode qui l'a vue rapporter secrètement de Mulhouse l'uniforme français de son mari, René. Suzanne Rapp était institutrice à Mulhouse et René, enseignant lui aussi, avait été envoyé travailler de l'autre côté du Rhin, à Oberkirch près de Kehl. « Le soir, Saint-Dié incendié, le ciel rougeoyait au-dessus des Vosges, mais la victoire se rapprochait », se souvient Suzanne Rapp. « C'est alors que je me suis dit qu'il était temps d'aller récupérer dans notre appartement de Mulhouse l'uniforme d'officier de réserve de mon mari, pour être prêt le jour venu ».

Le poids d'une valise

Une telle entreprise n'était pas sans risques. « Je me vois sur le quai de la gare de Mulhouse, avec ma valise pleine de ces effets, attendant mon train. Sur les quais bondés, gendarmes et SS s'adressaient à tous les voyageurs. Il fallait garder son sang froid. J'ai pu me faufiler, sans ostentation, plutôt l'air béat, au travers de la foule jusqu'à mon train. À Colmar, pas de SS, pas de gendarmes sur le quai, je suis rentrée tranquillement chez mes parents avec ma valise ». Pour cacher l'uniforme français, il fallait un endroit à l'abri des perquisitions. « Ma mère a eu l'idée de le ranger dans le landau de notre fils, un landau à double fond acheté au marché noir. En cas d'alerte, on couchait Michel dans le landau. Avec le repli, les SS se montraient nerveux, même à Colmar, les perquisitions avaient lieu d'une maison à l'autre. Ma mère restait calme, elle était sûre de sa cachette ».

Le rêve réalisé

Suzanne Rapp poursuit son récit : « Par téléphone, nous avions essayé de prévenir René de la situation, à Oberkirch une postière lui a dit qu'on cherchait à le joindre. Il a deviné ce qui se passait, il n'avait emporté que sa serviette là-bas, il a pris sa serviette et comme s'il partait se promener, il est revenu par le pont de Kehl. Il a été hébergé chez un cousin entrepreneur en charbon. Il était aux premières loges lors de la contre-offensive des Allemands sur Strasbourg. Nous savions qu'il était à Strasbourg mais nous n'avions aucune nouvelle ». Colmar libéré le 2 février, Suzanne Rapp accompagnait sa belle-sœur qui rentrait chez elle à Wintzenheim, le 6, à pied avec une marikgutsch. « Je lui avais raconté un rêve : mon mari avait été nommé capitaine dans Strasbourg libéré. On allait retourner à Colmar, chez mes parents, on sort sur le pas de la porte et ma belle-sœur me dit : "tu parles de ton mari, mais il est là !". René était devant nous, il avait pris une jeep depuis Strasbourg avec son ordonnance et un vélo à Colmar pour arriver jusqu'à Wintzenheim ». En 1945, René Rapp a troqué son uniforme de lieutenant de 1939-40 pour une tenue de capitaine.

* "Une mémoire à vif", chez Jérôme Do Bentzinger

Source : Pierre Maenner, L'Alsace du dimanche 30 janvier 2005

Libération de la Poche de Colmar / Musée d'Unterlinden - Le retable d'Issenheim échappe aux flammes

Durant la seconde guerre mondiale, les collections et les oeuvres d'art les plus précieuses du musée d'Unterlinden de Colmar ont été entreposées en sécurité dans les caves du château du Haut-Koenigsbourg. Si elles n'ont subi aucun dommage, elles ont frôlé le désastre...

[...] Dès la mi-octobre 1940, la municipalité allemande de Colmar dépose, à plusieurs reprises, des objets du musée dans les caves du château du Haut-Koenigsbourg. Les neuf caisses contenant le retable d'Issenheim et les collections Schongauer, Isenmann et autres y sont entreposées le 16 octobre 1940 et le 7 octobre 1941. Les collections de tableaux et de figures en bois sont transférées le 24 juin 1942, les collections Langweil et Fleischhauer ainsi que des tableaux chinois le 25 mai et le 17 août 1944.

Plus de 110 caisses sont ainsi stockées dans les caves taillées dans la roche sous le château, à l'abri de l'humidité. "L'occupant avait bien l'intention de les conduire plus tard en Allemagne, mais l'essence devenait rare", écrit le conservateur Jean-Jacques Waltz en 1947.

Durant les premiers mois suivant la déclaration de guerre, Léon Stein, Frédéric Walter et quelques âmes dévouées emballent et mettent à l'abri dans les caves du musée la quasi totalité des objets exposés dans les vitrines, les collections d'archéologie, les objets de la salle Langweil, les faïences, les vitraux, les tableaux modernes et tout ce que contenaient les salles et les chambres du premier étage...

Source : Franck Buchy, DNA "Suppllément spécial Libération" du mardi 1er février 2005

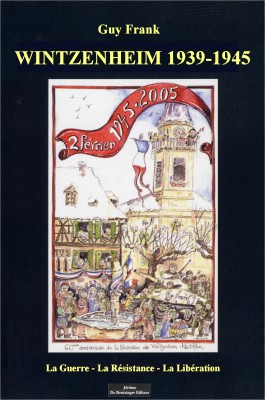

Demande

de passage d'un prisonnier français qui cherche à s'évader de son camp pour

rejoindre la France non occupée. Les lettres des prisonniers français étaient

adressées à Madame Voegtli, qui partageait pleinement le patriotisme de son

mari, le boulanger Louis Voegtli, maire de Wintzenheim (collection Micheline

Revaud, fille de Louis Voegtli)

Demande

de passage d'un prisonnier français qui cherche à s'évader de son camp pour

rejoindre la France non occupée. Les lettres des prisonniers français étaient

adressées à Madame Voegtli, qui partageait pleinement le patriotisme de son

mari, le boulanger Louis Voegtli, maire de Wintzenheim (collection Micheline

Revaud, fille de Louis Voegtli)

Des réseaux démantelés en 1942

Lorsque Jeanne et Lucienne Wuest (épouse Wagner) sont arrêtées par la Gestapo en septembre 1942, le réseau colmarien est déjà amputé de plusieurs de ses membres à la suite d'une première raffle en avril.

C'est l'introduction d'un faux prisonnier et "la faiblesse" de l'un des patriotes, arrêté et torturé, qui est à l'origine du démantèlement du réseau. Le 15 décembre 1942, à la suite d'une dénonciation venue cette fois de Lyon, 21 membres du groupe formant les antennes du réseau Kléber-Alsace à Colmar, Mulhouse et Strasbourg tombent entre les griffes de la Gestapo.

Le réseau colmarien avait pour mission l'hébergement, le ravitaillement, l'habillement puis l'acheminement des prisonniers auprès des passeurs de la vallée de Kaysersberg, de la vallée de Munster et de la frontière suisse. Il était "en liaison étroite avec les organisations similaires, dirigées à Mulhouse par Me Braun, Achille Bey, Auguste Riegel et celle de Louis Bellini à Bollwiller", rappelle Guy Frank dans son récent ouvrage *.

Eugène Hussmann,, le docteur Ernest Breckmann...

L'auteur énumère les principaux passeurs et membres du réseau que dirigeaient Edmond Borocco et Joseph Rey. Il cite notamment l'industriel Eugène Hussmann, le docteur Ernest Breckmann, le tailleur Henri Breugad, l'épicier Guy Engelberger, le boucher Sélig et son employé Alfred Vonderscher, le restaurateur Henri Kolb, le boulanger Louis Voegtli, Léon Schaedélé, Mme Preiss de l'hôtel du Parc, Oscar Fega, Pierre Fischer, Charles Lamouche ou encore Charles Ingold.

* "Wintzenheim 1939-1945, la guerre, la résistance, la libération", Guy Frank, Jérôme Do Bentzinger, 294 pages.

Source : Nicolas Roquejeoffre, DNA "Suppllément spécial Libération" du mardi 1er février 2005

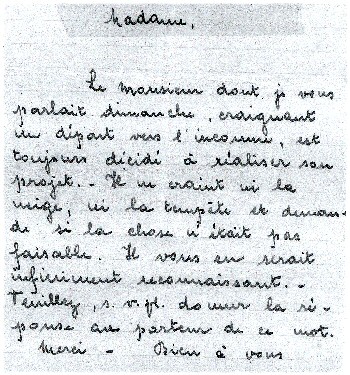

Wintzenheim 1939-1945 - 2e

édition en cours du livre de Guy Frank

Wintzenheim 1939-1945 - 2e

édition en cours du livre de Guy Frank

Le livre de Guy Frank, paru le 25 novembre sous le titre « Wintzenheim 1939 -1945, la guerre, la Résistance, la Libération » a connu un grand succès et s'est trouvé épuisé en quelques jours. Et depuis, de nombreuses personnes ont souhaité que ce livre de souvenirs, comportant près de 300 pages, fasse l'objet d'un retirage.

Ce livre comporte une centaine de sujets regroupés en quatre chapitres :

les années sombres de la Seconde Guerre mondiale, l'organisation de la Résistance,

les combats pour la Libération et la joie après la tourmente.

Il constitue un hommage à tous ceux, souvent restés anonymes, qui ont lutté

et donné leur vie pour que notre ville et notre pays retrouvent leur liberté

après quatre ans et demi de souffrances et d'oppression. L'illustration de

couverture est signée Eric Braesch : il s'agit d'une reproduction de

l'aquarelle créée pour l'affiche du 60e anniversaire de la libération de

Wintzenheim.

Une deuxième édition est donc en cours, grâce au COWI, association des commerçants

et artisans de Wintzenheim présidée par Elio Augusto. Le livre sera à nouveau

disponible d'ici le 17 février, au prix inchangé de 37 €. Les personnes

intéressées peuvent réserver leurs exemplaires dès à présent en utilisant

le bon de commande disponible à l'accueil de la mairie de Wintzenheim.

Les chèques doivent être libellés au nom du COWI-Wintzenheim.

Source : L'Alsace et les DNA du vendredi 4 février 2005

Henri Eichholzer, passeur du réseau « Kléber Alsace »

Pour marquer l'anniversaire de la libération de Turckheim, le 4 février 1945, Henri Eichholzer, qui a repris le salon de coiffure paternel, rend hommage à son père, résistant et passeur du réseau « Kléber Alsace ».

Dans la vitrine de son magasin, Grand-Rue, il a rassemblé des souvenirs personnels de son père Henri Eichholzer, disparu en 1977. Sergent au 235e Régiment d'Infanterie en 1939, il a été fait prisonnier le 18 juin 1940 près d'Orléans lors de la campagne de France. Il est entré dans la résistance dans le réseau de passeurs dont le chef de file était le boulanger Voegtli. Arrêté par la Gestapo avec ses camarades, Henri a été déporté au camp de Schirmeck du 5 janvier au 8 juillet 1942. Incorporé de force le 18 octobre 1944, il s'est évadé... le même jour et a rejoint avec son frère Louis, le groupe FFI de Turckheim du lieutenant Martin Baur. [...]

Source : DNA du vendredi 4 février 2005

Libération - Exposition : de la guerre à la liberté

Des documents anciens, l'histoire de la Poste, ou encore un diorama seront entre autres présenté à l'exposition proposée à partir de samedi à Wintzenheim.

À l'occasion des festivités du 60e anniversaire de la Libération de Wintzenheim, du samedi 19 au mardi 22 février de 10 h à 18 h, au gymnase scolaire, rue Aloyse Meyer (derrière l'église), une exposition sera visible de 10 h à 18 h, (fermée de 12 h à 14 h lundi et mardi). Cette exposition regroupe notamment un hommage à Louis Voegtli, boulanger, ancien adjoint puis maire de Wintzenheim, condamné à mort pour son patriotisme, et mort en déportation, des planches biographiques préparées par Guy Frank, membre de la Société d'Histoire de Wintzenheim, des oeuvres de Tomi Ungerer prêtées par les Musées de Strasbourg, des aquarelles inédites de l'artiste-peintre Joseph Bauer, représentant des quartiers et des ruelles de Wintzenheim peintes pendant la guerre. Quatre expositions philatéliques seront également visibles sur la Seconde Guerre mondiale, sur l'histoire de la poste de Wintzenheim de 1939-1945, sur les campagnes de Jean De Lattre de Tassigny de 1914 à 1952, sur les 40e et 50e anniversaires de la Libération. L'association Wintzen'Arts présentera les oeuvres de ses membres sur le thème de la guerre et de la liberté, le musée de la Poche de Colmar rendra hommage à l'armée de terre et présentera de nombreux objets et des mannequins vêtus d'uniformes français et américains. Mais l'armée de l'air et la marine ne seront pas absentes de l'exposition... Un diorama, construit par le Club 3M, reconstituera la Libération de Wintzenheim, et les planches originales de la BD inédite de Julien Haeffelé sur le dernier combat du sergent pilote François Dietrich, pourront également être découverts lors de cette exposition, tout comme les objets et photos fournis par la Société d'histoire locale, les sociétés Adeif et UNC, ainsi que des habitants, qui retracent la vie quotidienne et les sacrifices consentis par la population durant ces années de guerre jusqu'à la Libération. À noter que la deuxième édition du livre de Guy Frank Wintzenheim 1939-1945, la Guerre, la Résistance, la Libération, sera également en vente durant les quatre jours d'exposition, tout comme l'affiche numérotée du 60e anniversaire de la Libération de Wintzenheim éditée par la Société d'histoire et qui sera mise en vente le samedi 19 février à partir de 10 h au prix de 10 Euros (tirage limité à 100 exemplaires). A l'occasion des festivités, les commerçants sont invités à décorer leurs vitrines, et les habitants, notamment ceux de la rue Clemenceau, à pavoiser. Par ailleurs, toute personne disposant de photos, documents, affiches, tracts, objets se rapportant à la période 1939-1945 est invitée à les confier à la mairie, Christian Buhler, tél. 03.89.27.94.94. Ces objets seront répertoriés et mis en scène à l'exposition, sous la direction de Christian Burgert, conservateur du musée mémorial de la Poche de Colmar à Turckheim.

Source : L'Alsace du mardi 15 février 2005

Micheline Revaud présente au 60ème

Anniversaire de la Libération de Wintzenheim avec ses deux autres sœur,

Lisette et Marie-Thérère, religieuse (photo Guy Frank, 26 juillet 2004)

Micheline Revaud présente au 60ème

Anniversaire de la Libération de Wintzenheim avec ses deux autres sœur,

Lisette et Marie-Thérère, religieuse (photo Guy Frank, 26 juillet 2004)

Louis Voegtli : la résistance jusqu'à la mort

Ancien boulanger, Louis Voegtli fut l'un des membres actifs du réseau Kléber-Alsace dans la région colmarienne. La commune de Wintzenheim lui rend hommage samedi, à l'occasion des cérémonies commémoratives du 60e anniversaire de la libération.

« Le monsieur dont je vous parlais dimanche, craignant un départ vers

l'inconnu, est toujours décidé à réaliser son projet. Il ne craint ni la

neige, ni la tempête et vous demande si la chose est faisable. Il vous en

serait infiniment reconnaissant. Veuillez, s'il vous plaît, donner la réponse

au porteur de ce mot. Merci ». Un message parmi des dizaines reçus au

foyer des Voegtli à Wintzenheim. Un message d'un prisonnier français qui

cherchait à s'évader de son camp pour rejoindre la France libre. Micheline

Revaud a précieusement gardé ces documents qui sont autant de souvenirs d'une

période douloureuse pour cette femme aujourd'hui âgée de 79 ans, l'une des

trois filles de Louis Voegtli.

La mairie de Wintzenheim a décidé de rendre hommage ce samedi à cet homme,

boulanger, comme son père, nommé maire par l'occupant allemand et qui

rapidement intégrera le réseau de résistance Alsace-Kléber. Micheline,

Jurassienne d'adoption, attend avec impatience cette journée, « le cœur

palpitant ». « J'aimerais tant qu'il fasse beau ! » C'est

elle qui avait écrit au maire, Guy Daesslé, pour lui demander si la commune

envisageait d'honorer la mémoire de son père à l'occasion du 60e anniversaire

de la libération.

Plaque commémorative

Samedi, une plaque sera apposée sur le mur de l'actuelle boulangerie Epis

d'Or et une douzaine de planches, préparées par l'historien local Guy Frank et

visibles à l'exposition au gymnase scolaire de la Dame Blanche, rappelleront le

parcours de cet homme né en 1896. Un artisan qui n'hésitait pas à travailler

jour et nuit pour fournir du pain en abondance aux prisonniers de guerre français

fatigués et affamés.

Guy Frank évoque longuement dans son récent ouvrage l'engagement d'un Alsacien

qui a plus d'une fois risqué sa vie en utilisant sa voiture pour acheminer dans

les Vosges ces prisonniers évadés des camps. « Sa qualité de maire lui

a permis de délivrer des cartes d'identité à de nombreuses personnes, leur

permettant ainsi de passer la frontière plus facilement », note l'auteur.

Trois arrestations

Micheline se souvient de cette époque. « Mes parents n'ont jamais

accepté l'annexion. Bien sûr, ils ne le manifestaient pas devant nous, ils ne

voulaient pas nous effrayer. Mon père tenait à ce que l'on parle français. Il

aimait beaucoup son Alsace mais une Alsace française ! » Cet amour

de la patrie, Louis Voegtli l'a payé très cher. Il sera arrêté trois fois.

En juillet 1941, emprisonné à Champagnole, il est relâché faute de preuves

trois semaines plus tard. En octobre 1941, il est cette fois emprisonné à

Colmar puis à Strasbourg, Wolfach, et Stuttgart. Là encore, les Allemands le

libèrent après 11 mois de détention.

En décembre 1942, l'ensemble du réseau Kléber tombe. Louis Voegtli est

condamné à mort pour espionnage et appui prêté aux évadés. « Il a bénéficié

d'une commutation de peine en juin 1944 et a été incorporé dans un

Himmelfahrtskommando près de Cologne », indique Guy Frank. « Il

s'agissait d'une équipe d'artificiers chargés de ramasser des engins non

explosés ». Le boulanger de Wintzenheim trouve la mort dans l'explosion

d'une bombe, le 29 juillet 1944, à Widdig, aux environs de Bonn.

Toujours plein d'espoir

Durant sa détention, sa femme et ses trois filles ne cesseront de lui écrire. « Naturellement, notre père nous manquait et notre mère nous consolait. On lui envoyait des dessins et des lettres en allemand. Maman n'écrivait pas l'allemand. Je traduisais tant bien que mal mais je pouvais difficilement exprimer certains sentiments ». En retour, quelques rares lettres officielles arrivaient en Alsace. « Il était toujours rassurant ». D'autres missives, clandestines, écrites sur des morceaux de tissu, parvenaient aussi jusqu'au foyer des Voegtli. Deux mois avant sa mort, Louis Voegtli était encore plein d'espoir et d'amour : « Je serai là l'année prochaine pour te souhaiter la fête des mères ».

Source : Nicolas Roquejeoffre, DNA du jeudi 17 février 2005

Lors

de l'inauguration de l'exposition, le Maire Guy Daesslé a remit la Médaille

d'honneur de la Ville de Wintzenheim à Tomi Ungerer, à la famille Voegtli et à Guy Frank

Lors

de l'inauguration de l'exposition, le Maire Guy Daesslé a remit la Médaille

d'honneur de la Ville de Wintzenheim à Tomi Ungerer, à la famille Voegtli et à Guy Frank

Wintzenheim - Libération : triple événement

Voila près d'un an que la ville de Wintzenheim a décidé de donner un éclat particulier à sa libération, le 2 février 1945. Fin des commémorations aujourd'hui.

Une cérémonie simple et émouvante avait été organisée au monument aux morts de Wintzenheim le 2 février dernier au soir afin de rendre hommage aux anciens, mais le rendez-vous était fixé à ce week-end des 19 et 20 février, en différents temps forts. Le comité de pilotage était composé de 26 personnes et animé par l'adjoint au maire Didier Scherrer, la ville de Wintzenheim, et d'une foule de bénévoles passionnés d'histoire. Hier après-midi, d'abord réunis au monument aux morts du quartier de Logelbach, personnalités civiles et militaires, anciens combattants, élus ou représentants des différentes communes, délégués des sociétés patriotiques et habitants, avec à leur tête le premier magistrat et conseiller général Guy Daesslé, se sont recueillis et ont déposé une gerbe au pied du monument.

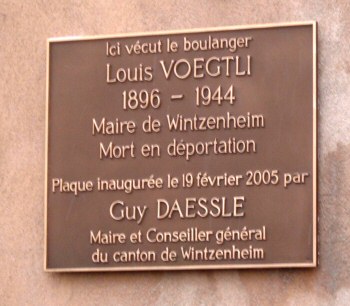

Hommage à Louis Voegtli

L'assistance s'est ensuite rendue à Wintzenheim, rue Clemenceau, à hauteur de la boulangerie Ratzel pour dévoiler une plaque en l'hommage de Louis Voegtli, l'un des membres actifs du réseau Kléber-Alsace dans la région colmarienne. Avant la guerre, le boulanger Louis Voegtli était adjoint au maire de Wintzenheim, militant autonomiste. Mais dès le début des hostilités, nommé maire par l'occupant, il a pris conscience de son erreur et est devenu rapidement un ardent patriote. Il a travaillé jour et nuit à son fournil, pour fournir en pain les prisonniers français affamés et fatigués. Mais ceci n'était que le début d'un engagement actif au sein du Réseau Kléber-Alsace dirigé à Colmar par Joseph Rey et Robert et Edmond Borocco. Sa qualité de maire à l'époque lui a permis de délivrer des cartes d'identité à de nombreuses personnes, leur permettant ainsi de passer la frontière plus facilement. Ces activités lui valurent trois arrestations : le 14 juillet 1941, puis le 9 octobre 1941, et enfin le 15 décembre 1942 avec la quasi-totalité des agents du Réseau Alsace-Kléber, il a été condamné à mort avec huit autres le 3 novembre 1943 par le Volksgerichtshof et emprisonné à Stuttgart. Transféré à la prison de Rheinbach près de Cologne et incorporé dans un Himmelfahrtskommando, une équipe d'artificiers chargés de ramasser des engins non éclatés, Louis Voegtli a trouvé la mort le 29 juillet 1944 dans l'explosion d'une bombe, à Widdig, aux environs de Bonn. Sa dépouille mortelle a été rendue à sa famille le 12 avril 1951 et inhumée dans la tombe familiale au cimetière de Wintzenheim. Céline Voegtli son épouse, malgré un deuil récent de sa fille Fernande décédée le 14 juin 1940 à 17 ans et demi, a été une collaboratrice fidèle et dévouée, courageuse et méritante. Elle a elle aussi été emprisonnée à Schirmeck d'août à décembre 1943.

Grande exposition

Enfin l'assistance s'est retrouvée au gymnase communal pour l'inauguration officielle de l'exposition commémorative, qui illustre de manière concrète et vivante une page tourmentée de l'histoire de Wintzenheim. A l'occasion de l'inauguration officielle agrémentée notamment de l'interprétation de la Marseillaise par les enfants des écoles, le maire et conseiller général Guy Daesslé a exprimé sa reconnaissance à ces hommes qui ont combattu pour la liberté. Il honora Guy Frank, qui, entre autre, par la réalisation de son ouvrage « Wintzenheim 1939-1945 » s'est investi à fond pour le succès de ces journées, et Micheline Voegtli fille de Louis Voegtli, et sa famille, en leur remettant la médaille d'honneur de la ville de Wintzenheim. À voir dans cette expo des planches biographiques qui rendent hommage à Louis Voegtli ; Tomi Ungerer qui présente 34 oeuvres originales de ses dessins illustrant son livre « A la guerre comme à la guerre », racontant sa vie à Logelbach à cette époque. Ou encore les aquarelles inédites de l'artiste peintre Joseph Bauer représentant des quartiers et ruelles de Wintzenheim peintes pendant la guerre. L'exposition a été préparée par la société d'histoire de Wintzenheim, les sociétés patriotiques ADEIF et UNC, avec le concours de nombreux habitants ayant apporté objets et photos.

Source : Sven Bachert, L'Alsace du dimanche 20 février 2005

Au n° 12 de la rue Haussmann à Logelbach, une plaque signale le lieu où

vivait Tomi Ungerer (photo Yannick Frank, 19 février 2005)

Au n° 12 de la rue Haussmann à Logelbach, une plaque signale le lieu où

vivait Tomi Ungerer (photo Yannick Frank, 19 février 2005)

Hommage à Tomi Ungerer

Quelques instants plus tard l'assistance se retrouva devant le n° 12 de la rue Haussmann, lieu où a vécu l'artiste Tomi Ungerer. C'est malheureusement en son absence pour raisons de santé, qu'une plaque a été dévoilée hier. Né le 28 novembre 1931 à Strasbourg, le décès en 1935 de son père ingénieur et fabriquant d'horloges astronomiques, artiste et historien, a eu pour conséquence que la famille s'est installée à Logelbach. Tomi Ungerer a 8 ans quand la seconde guerre éclate. Du jour au lendemain il doit changer de nom, parler allemand, écrire en gothique, faire un dessin raciste pour son premier devoir nazi. Il devient un caméléon : français sous son toit, allemand à l'école, alsacien avec les copains. A la maison, sa mère l'encourage à dessiner, à écrire. Et surtout elle a conservé les cahiers, les croquis, les devoirs, le journal intime de son fils, les affiches de l'époque. Ce sont ces archives incomparables qui ponctuent et révèlent les souvenirs de guerre de Tomi Ungerer.

Source : L'Alsace du dimanche 20 février 2005

Une plaque a été dévoilée 25 rue Clemenceau, à

hauteur de la boulangerie Ratzel, en l'hommage de Louis Voegtli, en présence de

ses trois filles (photo Yannick Frank, 19 février 2005)

Une plaque a été dévoilée 25 rue Clemenceau, à

hauteur de la boulangerie Ratzel, en l'hommage de Louis Voegtli, en présence de

ses trois filles (photo Yannick Frank, 19 février 2005)

60e anniversaire de la Libération à Wintzenheim - Ungerer et Voegtli, artisans de paix

A leur manière, l'ancien membre du réseau Alsace-Kléber, mort en déportation, et l'artiste, adolescent durant la guerre, se sont battus pour la paix. La mairie leur a rendu hommage hier à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de la libération de Wintzenheim.

Sur l'un des murs de la boulangerie Épis d'Or, au 25 rue Clemenceau, une

plaque, inaugurée hier par le maire Guy Daesslé rappelle la mort en déportation

d'un précédent propriétaire des lieux, le boulanger Louis Voegtli. Ses trois filles, Micheline, Marie-Thérèse et Lisette

tenaient à être présentes pour cette cérémonie émouvante qui, selon l'une

d'elles, arrive un peu tard. « C'est notre mère qui aurait dû avoir cet honneur ».

Membre du réseau de résistance Alsace-Kléber, Louis Voegtli,

qui fut maire durant l'Occupation, profita de cette situation pour délivrer des

cartes d'identité à de nombreuses personnes, leur permettant de passer la

frontière plus facilement. Surtout, l'élu recueillait réfractaires et

prisonniers français avant de leur faire passer les Vosges. Des activités de résistance

qui lui valurent trois arrestations, puis une condamnation à mort. Intégré

dans un commando chargé de ramasser des engins non explosés, il meurt en

juillet 1944 à la suite d'une explosion.

« J'ai voulu réveiller les consciences »

Micheline Voegtli avait promis à sa mère, décédée en 1975, qu'elle ferait tout pour commémorer le sacrifice de son père. « Maman était discrète et il fallait vraiment la questionner sur cette période ! J'ai rencontré M. Borocco, ainsi que deux autres personnes du réseau pour en savoir plus sur les activités de papa ». Cette manifestation d'hier n'est que l'aboutissement d'une demande de la famille qui souhaitait qu'un geste soit fait pour ce résistant de Wintzenheim. « J'ai voulu réveiller les consciences », lance Micheline.

« Il devient un caméléon »

Plus tôt dans l'après-midi, Guy Daesslé avait dévoilé une autre plaque

au 12, rue Haussmann à Logelbach, une maison qui a abrité la famille Ungerer

de 1936 à 1953. « Quand la guerre éclate, Tomi a huit ans et du jour au

lendemain, il doit changer de nom, parler allemand, écrire en gothique, faire

un dessin raciste pour son premier devoir nazi », souligne le conseiller général.

« Il obéit, s'adapte et devient un caméléon : Français sous son

toit, Allemand à l'école, Alsacien avec les copains et heureux quoi qu'il

arrive ».

Le maire rappelle que c'est durant la guerre et encouragé par sa mère que

Ungerer a dessiné, croqué, écrit sur cette période douloureuse qui l'a

profondément marqué. « Sa vie se traduit par un grand humanisme, il

s'est battu pour de nombreuses causes humanitaires, pour la paix, la justice, l'écologie »,

ajoute Guy Daesslé. L'artiste, actuellement alité, qui a décliné

l'invitation à assister à ces commémorations, devrait venir au printemps

prochain pour témoigner de son vécu durant l'annexion.

Source : Nicolas Roquejeoffre, DNA du dimanche 20 février 2005

Une exposition incontournable

L'exposition au gymnase scolaire de l'école la Dame-Blanche, présente de nombreux documents inédits. Peintures, aquarelles, dessins, photos et objets de l'époque. A découvrir jusqu'à mardi.

L'exposition, inaugurée hier, est le fruit du travail d'un comité de pilotage animé par l'adjoint Scherrer et qui, durant une année, a planché sur le sujet. Mis à l'honneur hier, Louis Voegtli et Tomi Ungerer y tiennent une place particulière. Le premier grâce à douze planches biographiques, préparées par Guy Frank, membre de la société d'Histoire. Quant à l'artiste, originaire de Logelbach, il se dévoile à travers 34 oeuvres originales, prêtées par les musées de Strasbourg. Il s'agit de ses dessins au crayon de papier, encre de Chine et aquarelles, illustrant son livre A la guerre comme à la guerre, où il raconte notamment sa vie à Logelbach pendant l'occupation et jusqu'à la Libération.

Philatélie et diorama

Au fil de l'expo, on trouve également dix aquarelles inédites de l'artiste

peintre Joseph Bauer, représentant des quartiers et des ruelles de Wintzenheim,

peintes pendant la guerre, durant les années 1942 à 1944 et plusieurs

peintures et dessins des membres de l'association Wintzen'Arts sur le thème de

la guerre et de la liberté.

A découvrir également les expositions philatéliques (sur la guerre par Émile

Zippert, sur l'histoire de la poste de Wintzenheim durant la période 1939-1945

par Gilbert Miclo et Michel Frick, sur les campagnes de De Lattre de Tassigny de

1914 à 1952 par Johnny Fellmann et sur les 40e et 50e anniversaires de la Libération

par Rémy Haeffelin), les nombreuses vitrines préparées par le musée de la

Poche de Colmar situé à Turckheim et un grand diorama construit par le Club 3M

reconstituant la Libération de Wintzenheim.

Enfin, la société d'histoire de Wintzenheim, les sociétés patriotiques ADEIF

et UNC et de nombreux habitants ayant apporté objets et photos présentent un

fond d'exposition retraçant la vie de tous les jours et les sacrifices

consentis par la population durant ces années de guerre.

Le tout se veut, comme l'a rappelé le maire, un hommage à ceux qui « ont

partagé cette période de souffrance ». « Ces manifestations

permettent au-delà du souvenir de donner à nos villes et nos villages un temps

de réflexion, d'interrogation et surtout aux plus jeunes de prendre conscience

de ces valeurs qui aujourd'hui ont perdu de leur sens », a ajouté Guy

Daesslé. « Faire vivre la paix, dans une société qui s'ouvre au progrès

et au confort, est une chose difficile ». L'exposition rappelle à quel

point certains ont dû se battre pour la préserver.

Source : DNA du dimanche 20 février 2005

Le 2 février selon Ungerer

Dans "A la guerre comme à la guerre", Tomi Ungerer revient sur le 2 février 1945, jour de la libération de Wintzenheim. "Le calme régnait comme si une page était tournée. (...) Il y avait dans l'air un je ne sais quoi d'émoustillant. Nous montâmes au grenier, sous un toit qui avait perdu une grande partie de ses écailles. Du côté de la route reliant Colmar à Wintzenheim, des véhicules qui se révélèrent être des chars d'assaut, avançaient. "Ils arrivent !". Avec un enthousiasme qui nous rendait intrépides, nous dévalâmes l'escalier pour courir dans les champs accueillir les vainqueurs".

Plus loin, Ungerer revient sur le comportement de certains libérateurs. "Nous arrivâmes juste à temps pour voir un GI filer avec notre dernier pot de confiture et un sabre datant de la bataille de Reichshoffen, qui allaient rejoindre quelques petits souvenirs empilés dans une Jeep ! Ce n'était rien comparé aux déménagements qu'allaient opérer les forces françaises en Allemagne. Et dire que j'avais été élevé avec les dessins de Hansi où tous les Allemands étaient des pillards"...

Source : DNA du dimanche 20 février 2005

(collection

particulière)

(collection

particulière)

Au péril de leur vie...

Instituteur à Réguisheim, Auguste Sontag de Wintzenheim (à gauche sur la photo) est un des premiers résistants condamnés à mort avec trois autres de ses compagnons (René Birr, Eugène Boeglin et Adolphe Murbach). Accusés de cacher des armes de guerre et de stocker des explosifs, ils furent torturés par la Gestapo dans le "Bunker" du camp de Schirmeck, condamnés à mort par le "Volksgerichtshof" de Strasbourg et décapités à Stuttgart le 1er juin 1943.

Source : La page du Mémorial de l'Alsace-Moselle, DNA du samedi 26 mars 2005

Émile

Zippert (photo Guy Frank, 10 juillet 2004)

Émile

Zippert (photo Guy Frank, 10 juillet 2004)

Malgré Nous - Émile Zippert passe la main

Émile Zippert quitte la présidence de l'Association des Anciens Luftwaffenhelfer et Helferinnen d'Alsace et de Moselle. Il avait fondé l'AALHAM en 1980 avec une poignée de camarades, eux aussi obligés de servir sur les sites de la défense antiaérienne allemande pendant la Seconde guerre mondiale.

Lors de la dernière assemblée générale de l'association, Émile Zippert a

officiellement passé la main au vice-président de l'ADEIF du Bas-Rhin Maurice

Meyer, qui a remis au président partant la médaille de vermeil de la « Société

d'encouragement au bien ».

Médaille accompagnée de la mention suivante : « Émile Zippert

s'est investi pendant 25 ans pour la reconnaissance des droits des victimes du

nazisme qui, à l'âge de l'adolescence, ont été entraînés de force et sous

la menace de représailles pour leur famille dans un service de guerre ».

Enrôlé à 16 ans

Cet enfant de Wintzenheim (où il habite toujours) a été, comme beaucoup de

ses camarades, enrôlé de force dans une unité de la FLAK (Défense antiaérienne

allemande) en août 44. Il avait 16 ans. Depuis 1942, ses aînés avaient connu

l'incorporation de force et avaient été envoyés sur les fronts de l'est ou de

l'ouest. Mais au fil des événements, les États majors nazis ont « réquisitionné »

des classes d'âge de plus en plus jeunes. C'est ainsi que les classes 26, puis

27 et 28 ont été enrôlées de force dans la FLAK.

Lycéen à l'école de commerce de Colmar, Émile Zippert fut l'un de ceux-là.

Incorporé le 21 août 44, il s'est évadé le 14 octobre pour ne revenir à

Wintzenheim qu'en février 45.

« Au début, il n'était question que de défendre des sites locaux, comme

l'usine Daimler-Benz de Colmar par exemple. Mais au fil des semaines, nous

voyions partir des camarades vers la Tchécoslovaquie, la Hongrie ou l'Allemagne

de l'Est pour tenir des batteries de défense aérienne protégeant des ponts ou

de grandes entreprises », explique Émile Zippert.

Cinq années de « combat »

Après la guerre, Émile Zippert fut l'un de ceux qui menèrent le long

combat de la reconnaissance du statut de ces jeunes gens à qui les Nazis

avaient volé leur jeunesse. En effet, depuis 1948, les Luftwaffenhelfer et

Helferinnen se heurtaient à l'incompréhension des instances qui leur

refusaient de faire valider leurs droits à l'incorporation de force dans l'armée

allemande.

C'est pour faire reconnaître ces droits qu'Émile Zippert et une poignée

d'anciens Luftwaffenhelfer ont créé en 1980 l'Association des anciens

Luftwaffenthelfer et Helferinnen d'Alsace et de Moselle (AALAM).

Un combat de cinq années qui aboutit, le 19 avril 1985, à la reconnaissance

officielle par le secrétaire d'État aux anciens combattants Jean Laurain de la

qualité d'incorporés de force pour ces jeunes gens et jeunes filles enrôlés

dans la FLAK.

20 ans après, Émile Zippert passe la main. Il a bientôt 78 ans... et a

largement de quoi s'occuper dans le cadre de ses fonctions au Conseil départemental

de l'Office national des anciens combattants du Haut-Rhin. Et dans les massifs

du splendide jardin qui entoure sa maison, rue des Tulipes à Wintzenheim.

Source : M.T., DNA du samedi 12 novembre 2005

Guy

Frank et Lucien Brenner lancent un appel aux habitants susceptibles

de fournir une photo des disparus et des indications sur leur vie (photo

Christian Motsch, DNA)

Guy

Frank et Lucien Brenner lancent un appel aux habitants susceptibles

de fournir une photo des disparus et des indications sur leur vie (photo

Christian Motsch, DNA)

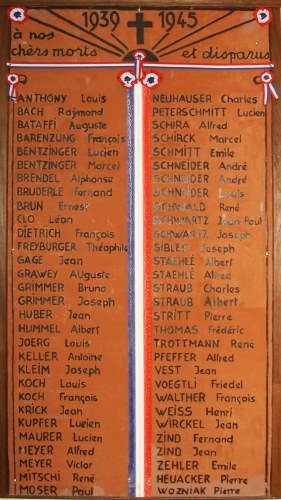

Wintzenheim - Dans les archives communales : Sept soldats sans visage

Depuis un an, Guy Frank et Lucien Brenner, deux habitants de Wintzenheim épluchent les archives sur la trace de soixante jeunes tombés au front pendant la deuxième guerre mondiale. Aujourd'hui, sept d'entre eux n'ont pas encore de visage...

« Qu'ils aient été d'un côté ou de l'autre, ils ont tous été

victimes de la folie des hommes et méritent, de ce fait, de ne pas sombrer dans

l'oubli », estime Guy Frank. En préparant il y a un an l'exposition pour

le 60e anniversaire de la Libération, ce dernier est intrigué par un tableau

de l'ADEIF (Association de Déportés et Incorporés de Force), accroché à la

Chapelle des Bois. Il dresse la liste des 60 jeunes de Wintzenheim, morts ou

disparus pendant la guerre de 1939/45 sous l'uniforme allemand ou français (*).

Soixante personnes qui méritent pourtant que l'on s'intéresse à leur sort. Il

n'en fallait pas plus pour que Guy Frank se lance dans une longue quête,

entreprenant des recherches dans les archives municipales, dans les banques de

données de cimetières militaires allemands, mais aussi auprès des familles de

ces soldats tombés au front entre 1939 et 1945. L'ancien coiffeur de

Wintzenheim, Lucien Brenner, membre de l'ADEIF, lui a

donné un sacré coup de main, car sur ces 60 noms, Guy Frank voulait aussi

mettre un visage.

Hommage inédit

Il fallait donc contacter les familles une à une, ou leurs anciens camarades

de classe, pour réunir les photos des disparus. Ces recherches, qui auront duré

plus d'un an, aboutiront à la publication d'un hommage inédit dans le prochain

annuaire de la Société d'histoire de Wintzenheim qui paraîtra en mai 2006.

Mais pour que la présentation de ces soixante soldats soit complète, il lui

manque encore sept photos, sept visages à mettre sur les noms suivants :

- Jean Gage, né à Colmar le 29.9.1924

- Victor Meyer, né à Colmar le 13.12.1913

- Lucien Peterschmitt, né à Colmar le 11.7.1925

- Louis Schneider, né à Wintzenheim le 26.10.1912

- Frédéric Thomas, né à Bonn le 17.2.1916

- François Walther, né à Wintzenheim le 3.12.1925

- Pierre Wozniack, né en Pologne le 15.10.1903.

Il lance aujourd'hui un appel à ceux qui détiendraient un portrait ou une

photo de groupe sur laquelle on reconnaîtrait l'un ou l'autre de ces jeunes de

Wintzenheim partis à la guerre un jour de 1939-45, pour ne jamais plus revenir.

Les photos, qui seront rendues à leurs propriétaires, peuvent être déposées

chez Lucien Brenner, membre de l'ADEIF, ou chez Guy

Frank, également joignable sur son site Internet www.knarf.info - Le temps

presse, car l'article doit être finalisé au cours de la deuxième quinzaine du

mois de janvier.

(*) Une liste identique, mais plus détaillée, avait été dressée pour les victimes originaires de Logelbach. Elle figure dans le livre « Wintzenheim 1939-1945 » dont quelques exemplaires de la deuxième édition sont encore disponibles chez Jérôme Do Bentzinger Éditeur à Colmar.

Source : L'Alsace du mercredi 28 et les DNA du vendredi 30 décembre 2005

PRECEDENT - SUIVANT

Copyright SHW 2024 - Webmaster Guy Frank