WINTZENHEIM 39-45

Les animaux de ferme

Les animaux de ferme durant la guerre

En septembre 1939, au moment de la déclaration de la guerre à l’Allemagne, le gouvernement français active le plan d’évacuation de la Ligne Maginot, c’est-à-dire d’une bande frontalière de 8 à 10, parfois 20 kilomètres à l'ouest de la frontière. René Meyer a reconstitué la liste des communes haut-rhinoises, mais aussi bas-rhinoises et mosellanes évacuées (Reumaux-Wahl, 2009 p. 124). L’Allemagne met d’ailleurs en route un plan analogue en Bade et en Sarre.

Cette évacuation ne touche pas seulement des villes, même si la mémoire alsacienne et les nombreuses familles strasbourgeoises évacuées ont mythifié le récit de l’évacuation de Strasbourg. Dans les campagnes alsaciennes, le mot d’ordre national d’évacuation touche de nombreuses petites exploitations agricoles haut-rhinoises qui ont la consigne de se diriger vers le département du Lot-et-Garonne par des centres de recueil d’où partiront les trains d’évacuation ou qui ont choisi d’autres lieux de refuge. Seules des bêtes de trait sont attelées aux charrettes, les autres bêtes de la ferme restent sur place sous la vigilance de commissions municipales locales. Ainsi le grand-père d’Édouard Ulsass attelle-t-il deux chevaux de son exploitation à Artzenheim à une charrette à ridelles. Le père d’Édouard est à l’armée. La charrette transporte la mère et ses deux fils aînés, ainsi qu’un oncle et une tante vers la Haute-Saône en passant par la Route des Crêtes. Le voyage dure une semaine. La famille passe la Drôle de Guerre à Bassigney et à Conflans-sur-Lanterne où elle s’agrandit avec la naissance d’une petite fille en octobre 1939. Membre de la commission locale de sauvegarde, le grand-père revient à Artzenheim et revendra en 1940 ses chevaux en Haute-Saône.

Parfois les paysans confient leur bétail à des familles alliées ou amies de villages situées en-dehors de la zone évacuée. Mais souvent, faute de dispositions adaptées, le bétail erre sur place avant de devoir être abattu ou est abattu à des fins d’alimentation par les défenseurs de la ligne Maginot. Le gouvernement s’engage à indemniser les exploitants propriétaires.

L’autorité militaire profite du calme relatif qui règne sur la frontière pour faire intervenir des unités pour la récolte tardive de céréales et de pommes de terre, auxquelles la pourriture occasionne de lourdes pertes.

Après l’Armistice du 22 juin 1940, l’Alsace passe sous le joug nazi. Elle est occupée par les troupes allemandes et annexée par le Reich. L’administration nazie s’installe progressivement, dès la fin du mois de juin et durant les deux mois suivants. Les familles haut-rhinoises évacuées reviennent principalement des communes du Lot-et-Garonne ou des Landes. Elles trouvent à leur arrivée un paysage en friche. Si l’on en croit le bilan daté de 1941 de l’administration allemande, plus de 120 000 hectares de terre labourable ont été laissés en jachère dans toute l’Alsace.

Compte-tenu d’une année d’absence, la priorité est à la remise en état des habitations et des cultures. Dans l’immédiat, l’administration civile allemande installe des cuisines populaires à l’intention des rapatriés, surtout dans les gares, et veille à assurer le ravitaillement dans les communes en puisant dans les stocks badois. Concrètement, cette action se traduit par des repas chauds ou par des distributions de nourriture pendant trois jours, voire une semaine. En même temps, des soutiens financiers permettent aux familles de rétablir leur ménage et de réparer leur maison dévastée pendant la Drôle de Guerre.

Les exploitations agricoles abandonnées avaient souffert des combats de juin 1940. Il s’agissait non seulement de remettre les terres en culture, ce qui a pu être fait au moins pour une grande partie des champs dès 1941, mais aussi de combler les fossés de protection, d’ôter les barbelés etc. La Wehrmacht met 16 300 chevaux, capturés dans l’Intérieur de la France, à disposition des fermiers. Elle livre 110 000 quintaux de semences, 40 000 vaches et bœufs, que les paysans appellent Hitler Kühe, les vaches de Hitler, 26 000 porcs et 55 000 volailles ainsi que les engrais pour le redémarrage des exploitations, et des tracteurs. Mais l’armée allemande reprend d’une main ce qu’elle a donné de l’autre : en décembre 1944, elle réquisitionne vingt têtes de bétail chez seize agriculteurs de la commune de Wintzenheim, soit en général une vache ou un bœuf, mais deux ou trois chez les trois plus riches (voir ci-dessous). Jean Krick, employé communal, est mandaté pour retirer le dédommagement de cette réquisition à l’entreprise Weber de Colmar, agence de bétail. En avril 1947, la Direction des Services agricoles du Haut-Rhin, qui a doté les exploitants sinistrés, indique la procédure à suivre pour payer le prix du bovin ou du cheval qui leur a été cédé à la Libération. Le marchand de charbon Laurent Meyer a bénéficié, le jour de la Libération, d’une jument de quinze ans à la robe rouge foncé, plus très fringante, pour tracter sa carriole de livraison de boissons. À la même époque, on vend aux enchères les chevaux utilisés par les habitants qui ont préféré se réfugier hors de la zone des combats de fin décembre 1944 et de janvier 1945.

En 1943, l’histoire se répète : des colons allemands (Siedler), en provenance des vallées de la Forêt-Noire, ouvriers agricoles pour la plupart ou petits propriétaires, reprennent les fermes laissées vacantes par la déportation de familles alsaciennes. Cette occupation s’inscrit dans la politique de colonisation et de germanisation par échanges de populations menée par la Badische Landessitzung - installée à Karlsruhe avec une annexe à Strasbourg - qui dépendait directement du Reichskommissar pour la consolidation du patrimoine racial allemand, Heinrich Himmler. La "Badische Bauernzeitung", l‘hebdomadaire de la paysannerie en Bade fait une publicité intense pour la colonisation des fermes à l’abandon en Alsace. Des colons venus de Kirchzarten reprennent et gèrent les fermes en 1943-1944, par exemple dans des communes de Durlinsdorf, Koestlach, Moernach et Hegenheim.

Société d'Histoire de Wintzenheim, Daniel Morgen

Sources :

- Archives municipales de Wintzenheim 3H2 (3) : Récupérations civiles de bétail, attribution de chevaux 1944-1947.

- Marie-Joseph Bopp (1945) : Histoire de l’Alsace sous l’occupation allemande (1940-1945).

Edition révisée et complétée par Gabriel Braeuner, Nancy, Éditions Place Stanislas, 2011.

- Theo Behrends / Anja Hättich / Claudius Heitz / Johannes Schleiermacher (2024).

"Aussöhnung durch gemeinsame Erinnerung“. À paraître dans : Badische Heimat 3 / 2024.

- Lothar Kettenacker (1973): Nationalsozialistische Volkstumspolitik im Elsass. DVA Stuttgart.

- René Meyer (1989) : L’évacuation, une tragédie frontalière, dans Reumaux-Wahl :

La Grande Encyclopédie des années de guerre. 2009, p. 355-129.

- Edouard Ulsass : Récit de l'évacuation de sa famille (1939-1940)

Wintzenheim, décembre 1944 : 20 bovins réquisitionnés par la Wehrmacht pour l'abattage

HARTMANN André : 1 boeuf

MEYER Albert : 1 vache

WALTER Valentin : 1 vache

BUTTERLIN Arnold : 1 vache

KRICK Aloyse : 1 vache

HIRSCHY Pierre : 1 vache

HUMBERT Joseph : 1 vache

GREYENBIEHLER René : 1 vache

HAEFFELIN Charles : 1 vache

KEMPF Emile : 1 boeuf

BERNA Camille : 1 boeuf

KRICK Joseph (Breysacher) : 1 boeuf

OLRY René : 3 vaches

VALENTIN Joseph : 1 boeuf et 1 vache

MURA Jean : 1 vache

BERGER Frédéric : 1 vache et 1 boeuf

Source : Archives Municipales de Wintzenheim H51/12

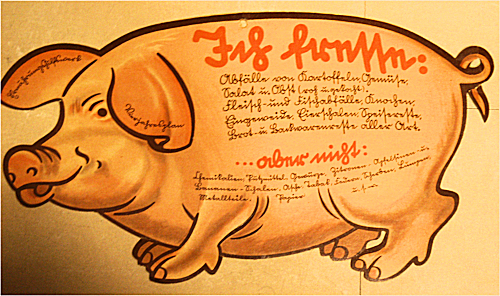

Ernährungshilfswerk : vier Jahres plan. Les directives pour un tri des déchets

Ernährungshilfswerk : vier Jahres plan. Les directives pour un tri des déchets

Ce qui est bon pour le cochon...

Ich fresse... Je mange : épluchures de pommes de terre, de légumes, de salades, de fruits (crus et cuits), déchets de viande et de poisson, os, tripes, coquilles d'œufs, restes de repas, toutes sortes de restes de pain et de pâtisseries.

... aber nicht. Mais je ne mange pas : produits chimiques et de nettoyage, épices, pelures de citrons, d'oranges et de bananes, cendres, tabac, plumes, tessons, chiffons, pièces métalliques, papier, etc...

Source : AMC OA VI B (photo Guy Frank)

Voir aussi dans le Kolmarer Kurier du 4 mai 1944

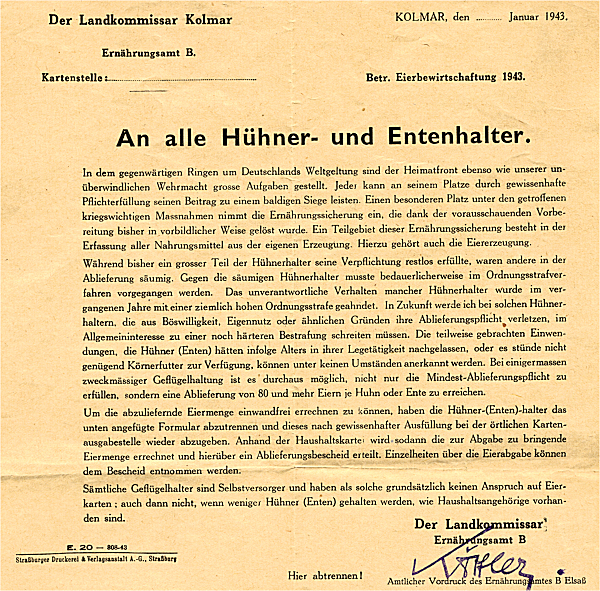

A tous les propiétaires de poules et de canards

A tous les propiétaires de poules et de canards

Office du ravitaillement B, janvier 1943

Gestion des oeufs : obligation sous peine d'amende de livrer des oeufs à l'administration, jusqu'à 80 oeufs par poule et par an !

A tous les éleveurs de poules et de canards

La lutte désespérée de l'Allemagne pour sa suprématie dans

le monde exige d’importants efforts de nos compatriotes et de notre

invincible armée. Chacun, en accomplissant consciencieusement son devoir à

la place qu’il occupe, peut contribuer à une victoire proche. Parmi les

mesures prioritaires de la guerre, la sécurité de l’approvisionnement

alimentaire occupe une place essentielle. Jusqu’à présent, grâce à un

travail prévoyant en amont, cet approvisionnement a pu être assuré de façon

exemplaire.

Une partie de cette sécurité alimentaire provient de la production locale et privée.

C’est le cas également de la production des œufs.

Si, jusqu’ici, dans leur grande majorité, les éleveurs

de poules ont effectué leurs livraisons correctement, d’autres ont été plus

laxistes. Les éleveurs retardataires ont malheureusement dû être condamnés.

Au courant de l’année dernière, le comportement irresponsable de plus d’un

de ces éleveurs a été sanctionné par une amende relativement importante.

A l’avenir, je serai amené à prendre des mesures beaucoup plus sévères à

l’encontre de ces éleveurs qui, par esprit de nuisance, pour un usage

personnel ou d’autres raisons, ne respectent pas leur devoir de livraison

d’œufs nécessaire à l’intérêt général.

Les excuses souvent rapportées, telle que le ralentissement du rythme

de ponte des poules ou des canes dû à leur vieillissement ou à

l’insuffisance de graines dans leur nourriture, ne peuvent en aucun cas être

prises en considération. Dans un élevage de volailles correct,

il est tout à fait possible de ramasser non seulement le quota minimum

mais d’atteindre 80 œufs par poule ou par cane, voire davantage.

Afin de pouvoir calculer sans erreur la quantité d’œufs

à fournir, les éleveurs de poules (canards) sont invités à remplir

consciencieusement le talon joint ci- dessous, à le détacher et à le déposer

au bureau local chargé de la distribution des cartes alimentaires. La carte

familiale permettra d’établir la quantité d’œufs à fournir ainsi que les

modalités de livraison. Divers détails relatifs à la livraison sont repris

dans ces modalités.

Tous les éleveurs de volailles sont producteurs et,

compte tenu de cette qualité, leur carte de ravitaillement ne leur donne aucun droit à des œufs. Cette

interdiction est maintenue même si le nombre de volailles est inférieur au

nombre personnes faisant partie de l’exploitation.

Le Landkommissar

Office de ravitaillent B

PRECEDENT - SUIVANT

Copyright SHW 2025 - Webmaster Guy Frank